不登校のお子さんと進路や将来のこと、学校生活について、親としてしっかり話し合いたいと考える場面は多いですよね。しかし、いざ「大切な話」をしようと思っても、子どものほうが心を開いてくれなかったり、話を避けたり、表情が暗くなったり、話し合いがスムーズに進まなかったりすることも少なくありません。

本記事では、不登校や引きこもりのお子さんを持つ親御さんはもちろん、あらゆる親子関係に共通する「子どもと大切な話をする際に気をつけたいポイント」をご紹介します。

デール・カーネギーの「人を動かす3原則」や、アドラー心理学の「勇気づけ」をベースにした実践的なアプローチをまとめましたので、ぜひ最後まで読んで、日頃のコミュニケーションに役立ててみてくださいね。

不登校で通信制高校を選ぶ注意点

不登校生徒数は毎年過去最高を更新し、その不登校の子どもの受け皿になっている通信制高校。自由度が高いからこそ合った学校も見つけやすく、通信制高校に入ることは、再登校のきっかけにもなりやすいです。

ただし注意して欲しいことがあります。それが

「心のエネルギーが少ない状態のときに学校見学に行くと、最初に行った高校に決めてしまいがち」ということ。

これだと、複数校から検討できていないので、「入学したけど、やっぱり合わなかった…」というケースが少なくないのが現状です。

この失敗を避けるには、不登校の子どもを支える親が、先に複数の選択肢を持っておくことが重要。

そんな時に役立つのが、通信制高校の一括資料請求サービスです。住所を入力するだけで、通学圏内の学校のパンフレットを簡単に取り寄せられます。

各校の特徴や違いを把握しやすくなり、子どもに合った学校を見つけやすくなります。パンフレットがあることで、視覚的にも検討しやすく「この学校は違うな」見極めがしやすくなります。

本格的に学校選びを始めるまえにまずは、こうした資料請求サービスを活用してくださいね。

\ 最高に合った通信制高校を見つけよう /

失敗しない通信制高校選びで大事なことは複数の通信制高校から検討することです。その最初のステップが資料請求です。

でも自分の地域から通える通信制高校を探すのは大変だし、1校1校入力フォームに資料請求していくのも大変です。更に資料請求しても音沙汰も無いことも…。

そんな情報収集に便利な一括資料請求サービスの利用がおすすめです。

無料で安心して利用できる以下のサービスを利用して効率的に情報収集していきましょう。

おすすめの資料請求手順

更に以下の「都道府県別!通信制高校・サポート校リンク」を利用して個別に資料請求すればあなたの地域から通える通信制高校の資料すべてを集めることができます! ➞ 全国から通える通信制高校(姉妹サイト)

子どもが「大切な話」を避ける理由とは?

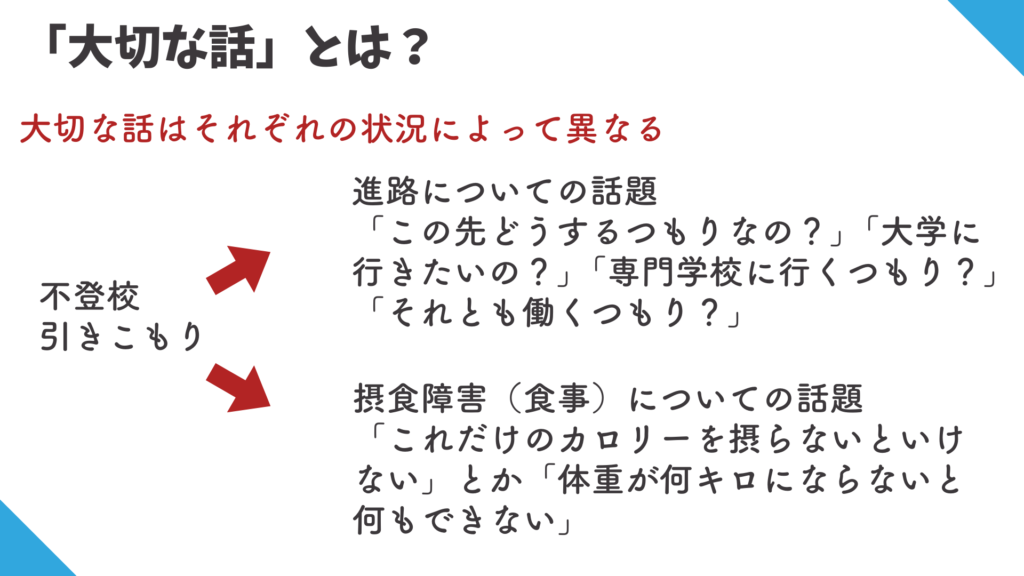

この記事では、「子どもと進路のことなど、大切な話をする時に気をつけたいポイント」を解説していきます。ここでいう「大切な話」とは、進学や就職などの進路だけでなく、将来のこと、小中学生のお子さんであれば学校生活や今後の過ごし方など、多岐にわたると思います。「いざ話をしようとすると、なかなかうまくいかない…」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

これまでにも「聞き方」や「質問の仕方」の大切さをお伝えしてきましたが、今回もその部分が大きくかかわってきます。同じような内容が重なるということは、それだけ重要なポイントだということです。ぜひ、改めて意識しながら読み進めていただければと思います。

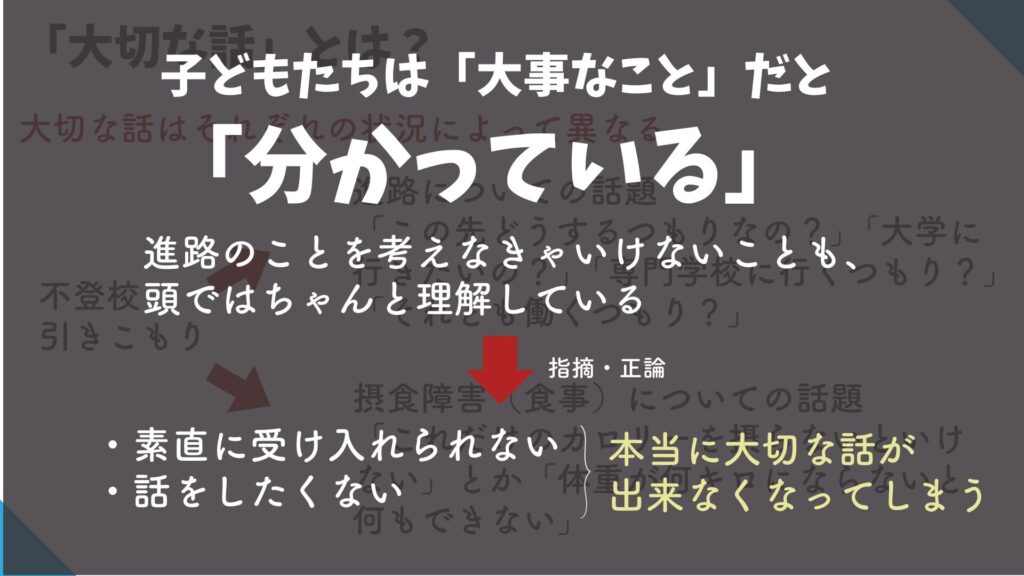

いきなり問い詰めると子どもはどう感じる?

「大切な話」と一口にいっても、ご家庭ごとに状況は違うかもしれません。たとえば、不登校のお子さんや引きこもりのお子さんなら、進学や就職などの進路の話題が中心になる場合が多いですよね。

- 「この先どうするつもりなの?」

- 「大学に行きたいの? 専門学校? それとも働くの?」

こうした質問を突然ストレートに投げかけた場合、果たしてお子さんは素直に答えてくれるでしょうか?

なかには、不登校と同時に摂食障害を抱えているお子さんもいらっしゃるかもしれません。そういった場合は、必要なカロリーや体重について話をすることもあるでしょう。

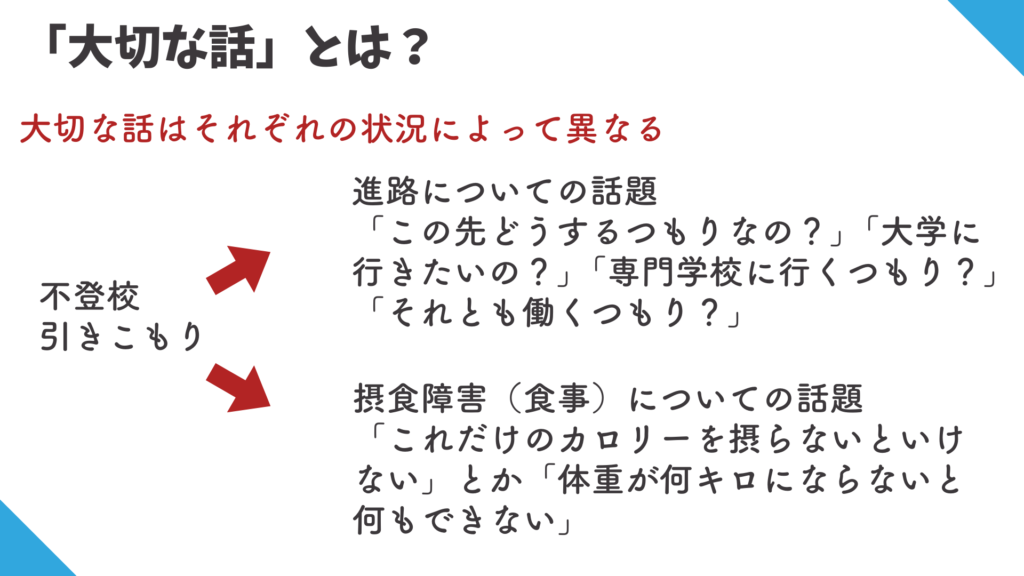

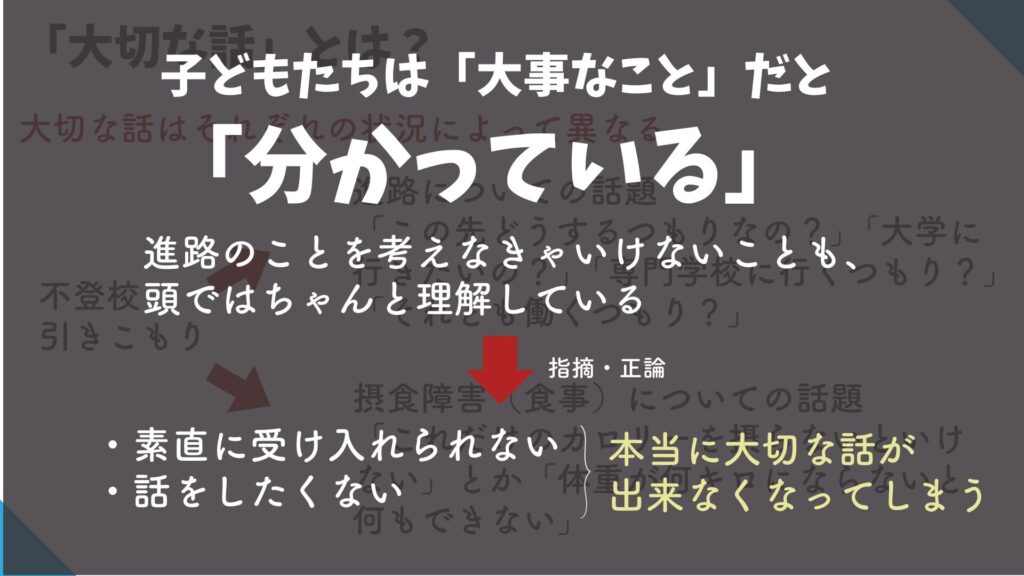

しかし多くの場合、子どもたちは「本当は進路を考えなきゃいけない」「健康面も大事」ということを頭では分かっています。

だからこそ、いきなり親に問い詰められると「今の状態で、そんなこと話し合いたくない」「どうせ分かってもらえない」と感じてしまい、本当に大事な話ができなくなるケースがあるのです。

親の焦りと子どもの本音のギャップ

今回お伝えする内容は、不登校や引きこもりのお子さんをお持ちの親御さんに向けたものではありますが、実はどんなご家庭にも共通して役立つポイントが詰まっています。

「うちの子は不登校だけど、なんでも話してくれるので問題ないですよ」という親御さんもいるかもしれません。しかし、親が「なんでも話してくれている」と思っているだけで、実は子どもが本音を言えていない、ということも意外と多いものです。ぜひ、「本当に安心して話せているか」を改めて確認するつもりで読み進めてみてください。

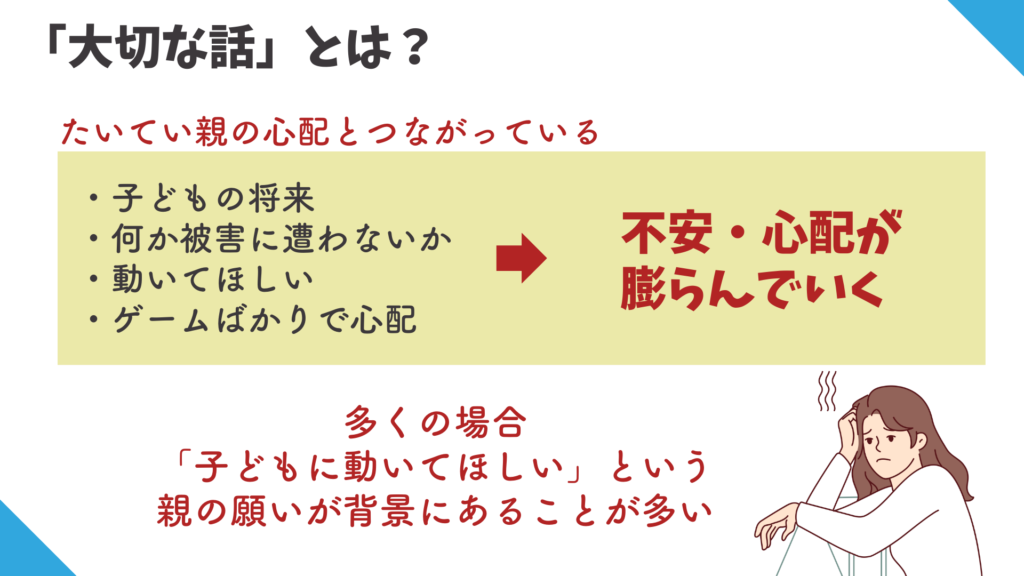

また、親が子どもと「大切な話」をしようとする背景には、たいてい「心配」がありますよね。進路、就職、将来の生活、子どもが被害に遭わないか…と不安を抱き始めると、「早く動いてほしい」「行動を起こしてほしい」と願うようになります。たとえば、

- 子どもがバイトを始めたら「大丈夫かな? 帰りが遅いけど変なことに巻き込まれていないかな?」と心配になる

- SNSばかり見ている姿を見て「そんなにネットに依存していて平気なの?」と不安になる

こうした気持ちが募ると、「将来のためにもちゃんと話をしておこう」「重要なことだから、今しっかり道筋をつけてあげたい」と思い、親としては「大切な話をしなきゃ」と考えるのではないでしょうか。

しかし、その「大切な話」はたいてい親が「子どもに動いてほしい」と思う時に持ち出されるものです。たとえば、

- 学校に行ってほしい

- バイトや就職など働いてほしい

- 食事をちゃんととってほしい

など、すべて親が子どもに何らかの行動を望むときに起こりやすい話題なのです。

このように、子どもからすると「すでに自分なりに分かっている」「それでもうまくいかない」「まだ気持ちが追いついていない」といった葛藤を抱えている可能性があります。その状態でいきなり問い詰められると、どうしても本音を隠してしまいがちに。結果的に、親子どちらにとっても大切な話が深まらないという状況になりかねません。

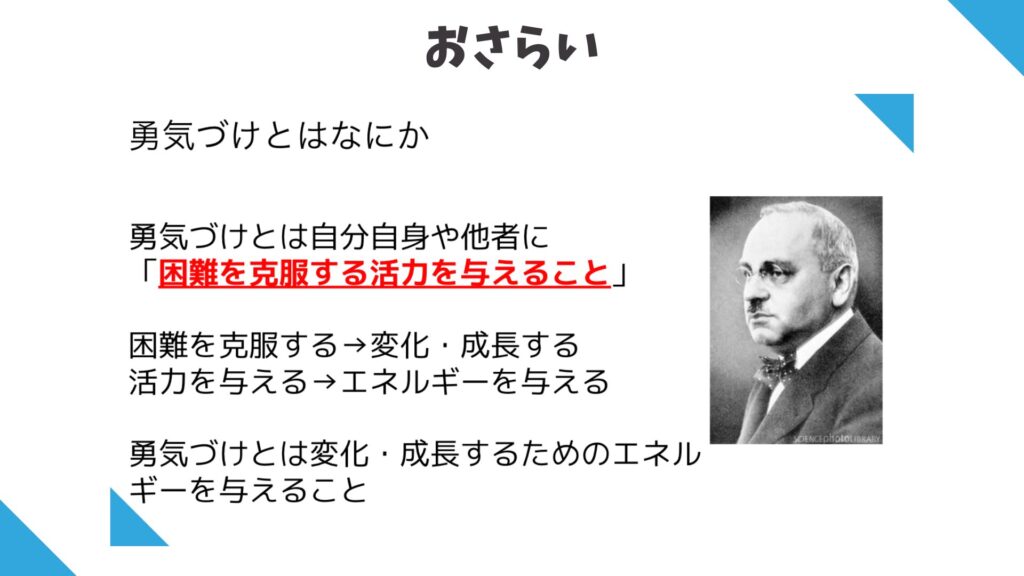

僕は、「不登校支援においては『勇気づけ』の考え方が非常に大切」だと考えています。子どもが話したいと思える環境や安心感、そして「それでも自分は大丈夫」と思える心の余裕こそが、一歩前進するエネルギーにつながるからです。

次回以降の章では、実際にどのように子どもと「大切な話」を進めていけばいいのか、親としてどんな姿勢を持てばいいのか、具体的な方法についてさらに詳しくお伝えしていきます!

親子の信頼を深めるコミュニケーションの基本

これまでにもお伝えしてきましたが、僕は「勇気づけ」の考え方が子育てや人間関係において、とても大切だと思っています。 アドラー心理学では、「不適切な行動の根本的な原因は、本人が勇気(=エネルギー)を失っていることにある」とされています。もし今、お子さんがなかなか動き出せない状態にあるとしたら、それは「動き出すためのエネルギー」が不足しているのかもしれません。

たとえば、不登校の状況が続くお子さんの場合も、「頑張りたい」「動き出したい」という思いはあっても、うまくいかない現実に疲れてしまい、エネルギーを蓄える余裕がないことがあります。

そんな時、周りの大人としてできるのが「勇気づけの関わり」です。子どもが持っている力を信じ、肯定的な声かけや承認の姿勢、前向きな質問などを意識することで、子どもが少しずつ「やってみよう」というエネルギーを取り戻していくのです。

一方で、何気ない言葉や態度が、子どもの勇気を削いでしまうことがあります。これを「勇気くじき」と言います。

アドラーの考え方によれば、人が問題行動を起こす背景には「勇気を失っている状態」があるとされていますが、それをさらに失わせるような言動は、事態をより悪化させることになりかねません。

「縦の関係」と「横の関係」の基本

そして、この「勇気づけ」の話と関連して、どの場面でもすごく大切だと感じることがあります。それは、家族が「縦の関係」なのか「横の関係」なのかという点です。日本では、上下関係を意味する「縦の関係」で捉えることが非常に多いのですが、この関係性では子どもが自分で考えて行動する力が育たず、自信が持てなくなってしまいます。

例えば、話をする時に「縦の関係」で接しようとすると、子どもは何も話してくれなくなるんですよね。この「縦の関係」と「横の関係」の話をする時に、多くの方が誤解しやすいのは、「横の関係」を単なる友達のような関係だと思ってしまうことです。

例えば、親を下の名前で呼んだり、「〇〇ちゃん」とか呼び捨てにしたりすることを「横の関係」だと考える方もいらっしゃいます。しかし、それは本当の「横の関係」ではありません。

「横の関係」とは、親子がお互いに尊重し合う関係のことです。この「尊重」が非常に重要で、大事なポイントです。一方、「縦の関係」とは、上下関係があり、親が子どもを押さえつけるような関係を指します。もちろん、親が意識的に押さえつけているわけではなくても、結果的にそうなってしまうことがあります。例えば、親の言うことが絶対に正しいとして、それを聞かせようとする態度などが「縦の関係」に該当します。

対して、「横の関係」は子どもを一人の人間として尊重することで成り立ちます。この関係性では、子どもが自信を持ち、自分で生きていく力を養うことができます。これが「横の関係」の本質です。

「縦の関係」と「横の関係」が親子のコミュニケーションに与える影響

ただ、この「縦の関係」と「横の関係」という考え方を、ぜひ間違えて捉えないようにしていただきたいなと思います。子どもと大切な話をしたい、大切な話をしてほしいと思った時には、やはり子どもが「親と話したい」と思える関係性が大切です。

ここで質問です。あなたは、一方的に「これをしなさい」「自分の意にそわなくても、これにしなさいよ」と言われて、素直に動こうと思いますか?

もちろん、組織の中では、上司の命令に従わなければ組織全体がうまく回らないこともありますから、それは別として、家庭の中で考えてみましょう。

例えば、ご主人が奥様に今忙しいのに「今すぐこれをやって」と一方的に頼んだ場合、奥様はすぐに動けるでしょうか?

逆に、奥様がご主人に「これもあれもそれもやっておいてって言ったじゃない!」と一方的に言った場合、ご主人は納得して動けるでしょうか?

「これやっておいてって言ったよね?」「なんで〇〇しないの?」

これ、質問のように見えますが、実は「質問」ではありませんよね。このような言い方をされた時に、「はい、動けます」と答える方はおそらくいないでしょう。

もし「はい、動けます」と答える方がいらっしゃったとしたら、その方は自分の意思や感情をもう少し尊重する必要があるのかもしれません。他人軸で行動しすぎているかもしれません。

では、どんなふうに言われたら、あるいはどんな人に言われたら、「話してみようかな」「動いてみようかな」と思いますか?

どんな伝え方が、相手の気持ちを動かすのでしょうか?これが今回、ぜひ考えていただきたいポイントです。

人は、自分の話を聞いてくれた人のことを信頼します。「自分の話を聞いてくれた」と感じると、「あ、この人は信頼できる人だ」と思い、信用するのです。そして、信用した相手の話も「聞いてみよう」と思うようになると言われています。

不登校のお子さんを支援する場面でも、僕は「勇気づけ」の姿勢がとても大切だと考えています。まずは親と子どもの間に「相手を尊重し合う関係」を育むこと。その上で、「一緒に考えていこう」「困った時はいつでも話してほしい」という姿勢を示していけば、子どもが少しずつ「やってみる」「話してみる」というエネルギーを取り戻していくはずです。

次章では、実際にどんな言葉かけやコミュニケーションが「勇気づけ」になるのかをさらに掘り下げてお伝えしたいと思います。

カーネギーの「人を動かす3原則」とアドラー心理学の「勇気づけ」

「信用した相手の話を聞いてみよう」と思うのは、心理学的には「傾聴の効果」や「自己開示の返報性」が働いているからだと考えられます。相手が自分の話をしっかりと聞いてくれると、以下のような理由で信頼感や親近感が生まれるんです。

- 承認欲求の満足

人は誰しも「自分を理解してもらいたい」「認めてもらいたい」という基本的な欲求を持っています。「自分の話を聞いてくれた」と感じると、この欲求が満たされ、「この人は自分を理解しようとしている」という安心感を得ることができます。 - 共感が信頼を育む

相手が自分の話に共感的な態度を示すと、「この人は自分を大切に思ってくれている」と感じられるので、自然と信頼感が深まります。その結果、相手の価値観や意見にも耳を傾けようとする心理が働くのです。 - 心理的安全性の形成

自分の話を否定されずに受け入れられると、「ここなら安全だ」という感覚が生まれます。これを「心理的安全性」といい、この安心感が信頼関係を強化し、相手への信用へとつながります。 - 自己開示の返報性

人は、「自分の話を聞いてくれる相手には、同じように関心を示そう」とする傾向があります。これを「返報性の原則」と呼び、相手の意見や提案を受け入れやすくなる土台とも言えます。

こうした理由から、「相手の話を真剣に傾聴すること」は信頼関係を築く上でとても効果的なアプローチになります。

親子関係や教育現場、職場などさまざまな場面で応用できますが、特に子どもに大切な話を聞いてもらいたい時には、子どもが「お母さんorお父さんになら話したい」と思ってくれる状態をつくることが欠かせません。

「子どもが話したい」と思える環境づくり

もし、子どもが「どうせ話しても聞いてもらえない」「どうせ分かってもらえない」と感じているなら、そもそも話す気になれないですよね。その状態では、親がどんなに大切な話をしたくても、子どもは心を開いて話してくれません。

だからこそ、「子どもが安心して話せる環境を整えること」がとても大切なんです。

普段の生活の中でどんなふうにコミュニケーションをとっているかが、いざ大切な話をするときに大きく影響します。

たとえば、普段の会話は普通にできているのに、いざ大事な話になった途端に

- 「わかんない」

- 「うん、いいよ」

- 「どうせニートだし」

などと言ってはぐらかしてしまい、本音を言ってくれないことはありませんか?

その背景には、子どもが「親はちゃんと自分の話を聞いてくれないかも」と感じている可能性があるんです。

たとえ普段の会話が多くても、大切な話をする場面で子どもがはぐらかしてしまうということは、まだ「本音を話せるだけの安全な場」が十分に築けていないのかもしれません。

そのために重要なのが、「普段から子どもの話にしっかり耳を傾ける」ということ。

たとえ子どもの話が突拍子もない内容でも、親から見ると「それはどうなの?」と思うことでも、一度は受け止めてあげる姿勢が必要です。子どもの世界観や価値観を否定しないことが、大きなポイントになります。

「横の関係」で話を聞いてもらえると、子どもは「何を言っても、今の親なら大丈夫そう」と感じるようになり、「よし、話してみよう」という気持ちが育っていきます。

逆に、まだそうした環境が整っていない状態でいきなり

- 「この先どうするつもりなの?」

- 「どう思っているの?」

などと問い詰めるような聞き方をすると、子どもは「やっぱり話したくない」と思ってしまうんですよね。それでは、対話の機会を逃してしまうことにもなりかねません。

「子どもが話したい」と思える環境づくり

では、子どもに「話してもらう」という行動も含めて、いざ「動いてほしい」と思う時に意識したい原則をお伝えします。

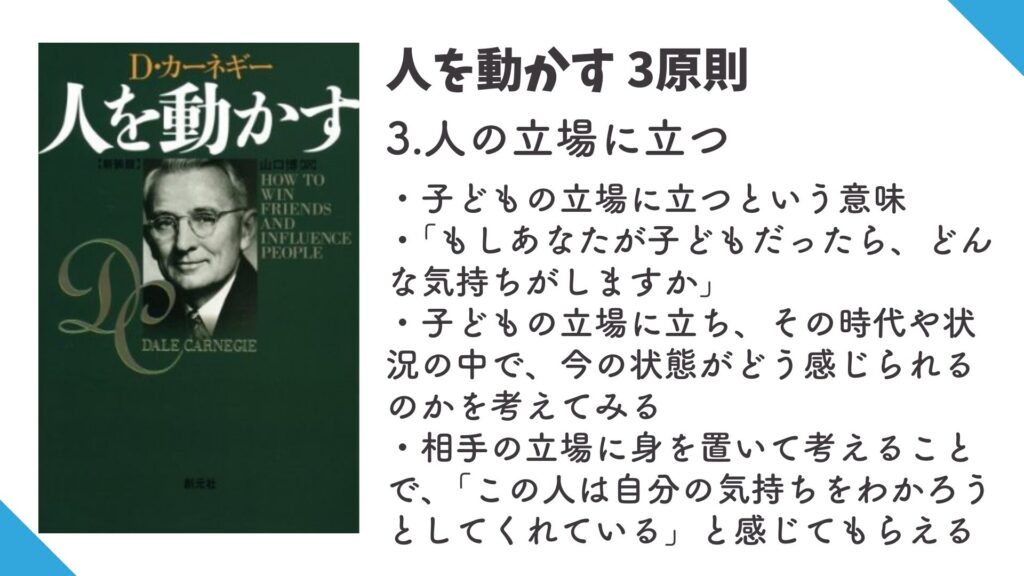

これは、デール・カーネギーの名著『人を動かす』で紹介されている有名な3原則です。

- 批判しない、苦情を言わない

- 重要感を持たせる

- 人の立場に立つ

それぞれ解説します。

1. 批判しない、苦情を言わない

相手を批判したり、苦情を言ったりすると、相手は防御的になって心を閉ざしてしまうんです。だからこそまずは、相手を否定せずに受け止めることが大切です。

一度イメージしてほしいのですが、植物の枝葉がしおれていたり、花が枯れていたりする状態を想像してみてください。これらは“見えている部分”であって、本当に重要なのは見えない「根」の部分です。実は、子どもの「望ましくない言動や発言」も、「心の根っこ」の状態が影響している可能性が高いんです。

表面だけを見て批判したり非難したりしても、根本的な解決にはつながりません。子どもが心の奥で何を考え、何を感じているのかに目を向ける姿勢が、対話と理解の第一歩になるんですよね。

さらに、「批判しない、苦情を言わない」にはもうひとつ重要な意味があります。それは、子どもの価値観や世界観を親が一方的に否定しないということです。

どうしても親は、子どもが自分と違う考えや行動を示すと、「それはおかしい」「間違っている」と思いがちです。でも実際は、「おかしい」わけではなく、ただ「自分と違う」だけということも多いんです。

子どもが自分と違う考えや価値観を持っているからといって、すぐに「おかしい!」と決めつけない。そこをしっかり認め、尊重していく姿勢が何よりも大切だと、僕は思っています。

2. 重要感を持たせる

人は「自分が大切に扱われている」と感じると、その期待に応えようとする意欲が高まります。子どもにとっては、「自分が必要とされている」「自分は価値がある存在だ」と感じられることが大きな励みになるのです。

特に、子どもの話や考え方に対して「それ、いいね」「そこはどう思ったの?」と興味を示したり、成果や努力をきちんと認めたりすることで、「自分は重要な存在なんだ」という感覚を持ちやすくなります。

逆に、「どうせできないよ」「あなただから失敗するよ」というように否定的な言葉が多いと、子どもは自分の価値を感じられなくなり、自信や意欲を失ってしまいがちです。

親としては、「子どもが今どんな気持ちなのか」「どんなことを考えているのか」に関心を向け、それを尊重する姿勢を見せることが大切です。そうすることで、子どもは「自分を大切に思ってくれているんだ」と感じ、前向きに行動する意欲を高められます。

3. 人の立場に立つ

子どもの気持ちや状況を「自分が子どもの立場だったらどう感じるだろう」と想像することが、この原則のポイントです。大人でも、自分の立場や気持ちを理解してくれる相手の言うことなら、聞いてみようと思うことが多いですよね。

子どもに対しても、同じ姿勢が有効です。「今、どんな気持ちなんだろう」「何が不安なんだろう」と想像してみるだけで、声のかけ方や話の聞き方が変わってきます。

実際、子どもが「勉強したくない」と言う時も、ただ「ダメでしょ!」「やりなさいよ!」と叱るのではなく、「嫌な理由は何だろう」「どんな壁にぶつかっているんだろう」と考えてみると、子どもが本当に求めているものやサポートのヒントが見えてきます。

「人の立場に立つ」というのは、一方的に親の価値観を押しつけるのではなく、子どもの気持ちや事情を理解しようとする姿勢です。その姿勢を子どもが感じ取ったとき、子どもは「この人は自分をわかろうとしてくれているんだ」と思い、心を開きやすくなります。

これらの3原則は、「子どもに話してもらう」「行動してもらう」場面でも大いに役立ちます。

1つ目の「批判しない、苦情を言わない」で安心感を与え、2つ目の「重要感を持たせる」で自信や意欲を育て、3つ目の「人の立場に立つ」で理解と共感を示す。

この3つを意識することで、子どもも「話してみようかな」「やってみようかな」と思いやすくなるのです。

親としては、ついつい「勉強しなさい!」「早く働きなさい!」など言いたくなることもあると思いますが、子どもの気持ちを見ないまま押しつけると、反発や無気力を招く可能性が高まります…

その代わりに、子どもを一人の人間として尊重し、「あなたが大事」「あなたが頑張っていることを認める」「あなたの気持ちを理解したい」というスタンスを持つことで、少しずつ子どもから本音や前向きな行動が引き出せるようになるでしょう。

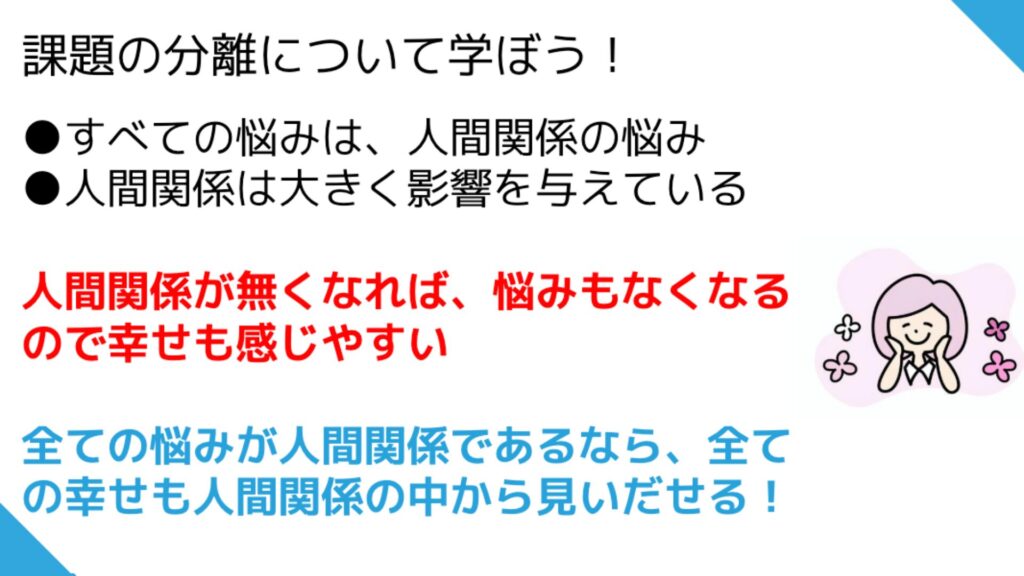

不登校や引きこもりにも役立つ“課題の分離”の考え方

ただ、子どものことを心配している時、どうしても頭に浮かんでしまうのは、子どもが失敗する場面や、何かトラブルに巻き込まれてしまうのではないか、ということですよね。そうした心配は、親として当然の感情であり、いつまでたっても完全には拭えない部分だと思います。

僕自身もこうしてお話しながら、失敗する場面や、挑戦するうえで何かトラブルに巻き込まれてしまうのではないかということだったり「全く心配がない」とは言えませんし、そういう気持ちはゼロにはできないんだと思います。

でも、ここで大切なのは、心配をゼロにすることを目指すのではなく、「その心配が本当に必要なのか?」を考えることです。

特に、「失敗」と親が思っていることが、本当に子どもにとって失敗なのかどうか、これを考える必要があります。親から見れば「失敗」と思えることも、子どもにとっては大きな学びや成長の機会であることも多いんです。

例えばエジソンは「私は失敗したのではない。うまくいかない方法を100万回発見したのだ」と言っています。また、NLP(神経言語プログラミング)の前提にも「失敗は存在しない。あるのはフィードバックだけだ」という言葉があります。

このように、過去の「うまくいかない経験」があってこそ、成功への道筋が見えるという考え方があります。それなのに、子どもが失敗しないように、うまくいかない経験をさせないようにと親が先回りをしてしまうことが、本当に子どものためになるのでしょうか?

ここをしっかり考えていただきたいと思います。

親と子どもの課題を分ける「課題の分離」

もう1つ大事なのは、「課題の分離」です。

「これは誰の課題なのか?」ということを、自分の中でしっかり線引きする必要があります。その上で、大切な話をすることが求められます。

たとえば皆さんからよくいただく質問として、次のようなものがあります。

「スマホばかり触っていて、ちっとも勉強しないんですが、取り上げたり時間を制限した方がいいでしょうか?」

「授業を休んでいるから、勉強が追いつかないんですけれど、どうしたらいいんですか?」

確かに、これらは親として頭を悩ませる内容ですよね。

ただ、例えば子どもがスマホを触ってばかりいるからといって、「これでは犯罪に巻き込まれたらどうしよう…」と心配がどんどん膨らみ、何度も子どもに言ってしまうことがあります。でも、それは実際のところ、自分の不安を子どもに押し付けているだけなんです。

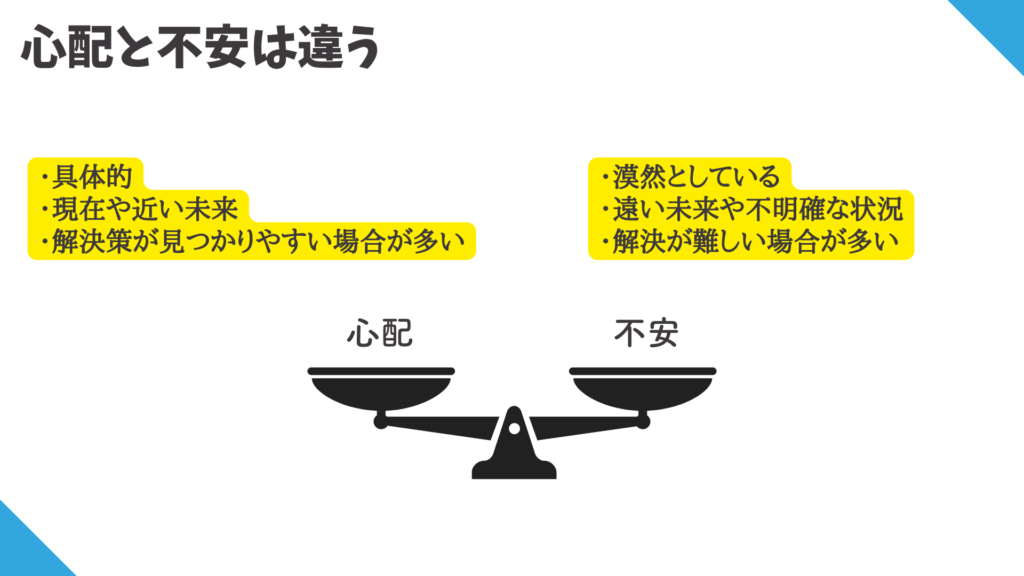

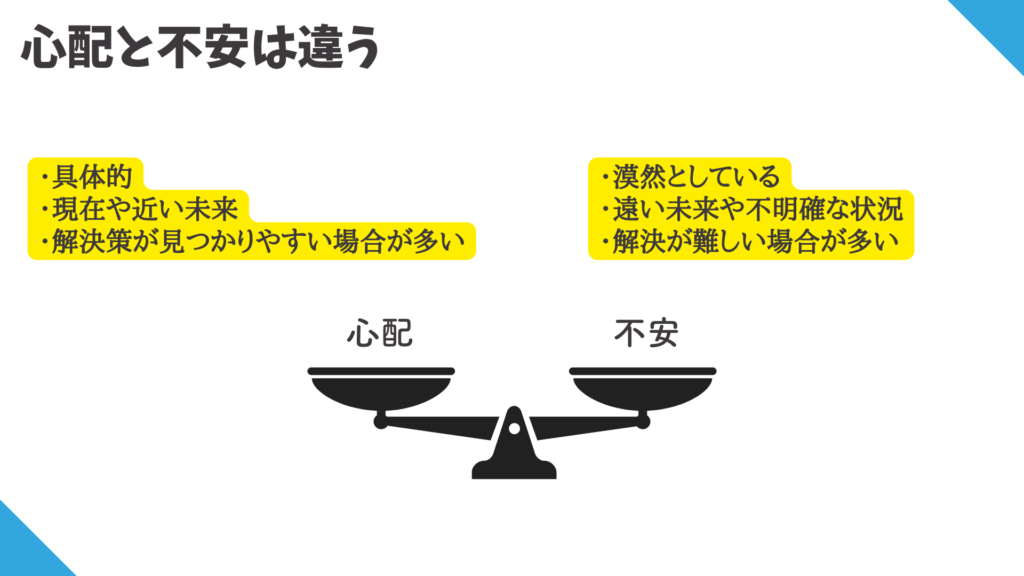

ここで理解していただきたいのは、「心配」と「不安」は違うということです。

また今後の記事などで詳しくお伝えしますが、心配が不安に変わり、それを子どもに押し付けてしまうケースが多いんですね。

変な話かもしれませんが、どんなに注意を払っていても、不幸にも犯罪などに巻き込まれてしまうことをゼロにはできません。それを恐れるあまり、過剰に干渉するのは、地震が怖くて家から一歩も外に出られなくなるのと同じことです。

犯罪に巻き込まれることについて確率の話ではありませんが、実際には交通事故に遭う確率の方がはるかに高かったりしますよね。それでも、親が「自分の味方でいてくれる」「自分の話をよく聞いてくれる」と子どもが感じていれば、子どもも自然と親を反発したり裏切ったりしなくなります。また、「親に心配をかけたくない」という気持ちが湧いてくるので、犯罪に巻き込まれるようなことは避けるようになるんです。

だからこそ、子どもを信頼し、話をよく聞くことが非常に重要なんです。

一方で、「勉強するとか学校の課題を出さない」といった問題について考えてみましょう。

それは一体誰の課題かというと、当然ながら子どもの課題です。この子どもの課題に親が口出しをしたり、首を突っ込んだりしないことがとても大切になります。

この考え方は冷たいと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、これは決して冷たいことではありません。むしろ、子どもが自分の足で立ち、自分の人生を生きていくために必要不可欠なことなんです。子どもが自立するためには、自分の課題を自分で引き受ける経験が重要になります。

自分で解決しないといけない課題やタスクは、自分で取り組んで経験する…これを積み重ねることで、自立するスキルが身につくんです。

課題の分離のポイント

課題の分離で抑えておきたいポイントは以下のとおりです。

- 自分ができることを考える

- 相手の課題に踏み込みすぎない

- 「親の課題」を全うする

1.自分ができることを考える

親として「子どもに今すぐ学校に行ってほしい」と思っても、それは子どもの意思や気持ちが動くかどうかに大きく左右されます。そこで、まずは「自分にコントロールできることは何か」を見極めるのが大事です。

たとえば、子どもの話をじっくり聞いてあげる、不安や悩みを理解する姿勢を示す、子どもが家で過ごしやすい環境を整える、などは親が行える対応ですよね。

2.相手の課題に踏み込みすぎない

子どもが「学校に行く」「勉強する」「将来どう動くか」は、究極的には子ども本人の課題です。もちろん親としてサポートしたり、道筋を提示することはできますが、最終的な選択や行動は子どものもの。

親が「絶対にこうしなさい」と強制しすぎると、子どもの拒否反応を強める場合もあります。子どもが責任をもって決断できるよう、必要な情報や助けは与えつつも、「子ども自身が選ぶ部分は尊重する」意識が大切です。

3.「親の課題」を全うする

一方で、親にとって必要なのは「子どもが何もしないでいる状態をどう感じるか」「どうサポートしていくか」を考えて行動することです。

親だからこそできるのは「無条件の愛情を注ぐ」「いつでも話を聞く姿勢を持つ」「勇気づけの声掛けをする」「勇気くじきをしない」といったこと。これらは「親としての課題」であり、子どもの意思とは別に、親が主体的に取り組める部分です。

なぜ課題の分離が有効なのか?

子どもが不登校や引きこもりの状況にあるとき、親はどうしても「なんとかして動かしたい」「私が何かしなければ」と焦ってしまいがちです。僕は、そんな時こそ「課題の分離」を意識してほしいと思っています。

- 子どもの課題 = 親がいくら頑張っても、子どもにしかできないこと(学校へ行く、仕事を探す、勉強するなど)

- 親の課題 = 不安をコントロールする、情報を集める、専門家に相談する、不登校対応について学ぶ、アドラー心理学について学ぶ、声掛けを学ぶ…etc

このように整理すると、親も必要以上に無理をしなくて済みますし、子どもの「自分で決めた」という感覚も大切にできます。

これを踏まえた上で、子どもに大切な話をする際には、親の意見や価値観を押し付けたり、子どもを説得しようとするのではなく、子ども自身が考え、決めることをサポートするという姿勢をぜひ意識していただきたいと思います。

失敗を恐れない姿勢が未来を拓く:子どもの成長を支える考え方

ここまでをまとめますと、いきなり「今日は大切な話をしよう」と思って子どものところに行っても、そもそも子どもが話したい気持ちになっていなければ、大切な話はできません。まず、子どもは本音を言ってくれない可能性が高い、ということを理解する必要があります。

親としては、「せっかく時間を取って話そうと思ったのに…」と焦りや苛立ちを感じるかもしれませんが、子どもが心を開くのは、こちらの都合だけではどうにもなりません。子どもにとって安心できる環境や、話をしてみたいと思える信頼関係がなければ、どんな大切な話も空回りに終わってしまうのです。

この章では、そのような「大切な話」をする前段階として、日々の生活の中で意識しておきたいポイントを整理してみましょう。特に、不登校や引きこもりといった状況では、失敗やトラブルを恐れず、子どもの成長を長期的にサポートしていく視点が大切です。

「大切な話」がうまく進む前に必要なステップ

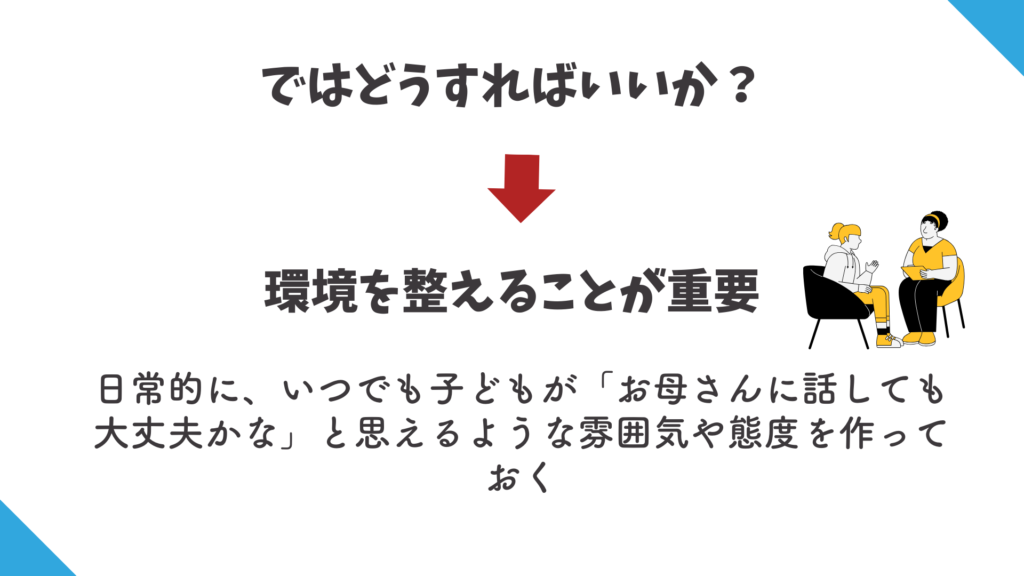

では、どうすれば子どもが大切な話をしてくれるようになるのでしょうか。

そのために欠かせないのが、日常的に安心して話せる環境を整えることです。大切な話をしたいと思った時だけに環境を整えるのではなく、ふだんから親子のやり取りがスムーズで、子どもが「お母さん(お父さん)に話してみようかな」と思えるような雰囲気づくりを心がけます。

例えば、子どもが何気なく話しかけてきた時の表情や、無意識にとる態度などは、親自身が思っている以上に子どもに伝わっています。

- 「またそんなこと言って…」と呆れた顔をしてしまう

- スマホやテレビを見ながら返事をしてしまう

- 「どうせ君の考えは…」と先回りして決めつける

こうした何気ない態度が続くと、子どもは「話しても無駄かも」「きっとわかってもらえない」と感じてしまいます。

逆に、親がしっかり子どもの顔を見て話を聞くことで、子どもは「自分の言葉に耳を傾けてくれているんだ」と感じやすくなります。これが積み重なるほど、子どもは安心していろいろな話題を持ち出してくれるようになるんです。

また、どんなに親が「大切な話をしたい」と思っても、子ども自身にタイミングや気持ちの余裕がなければ、話をしたくてもできないことがあります。例えば、

- 学校やバイト、部活で疲れて帰ってきたばかり

- ゲームや趣味に集中している最中

- 気分が落ち込んでいる、イライラしている

といった状況では、無理に話を切り出しても逆効果になるかもしれません。「今の子どもの状態はどうかな?」「無理強いしていないかな?」と意識しつつ、じっくり構えて待つことも必要です。

親自身の状態を整える重要性

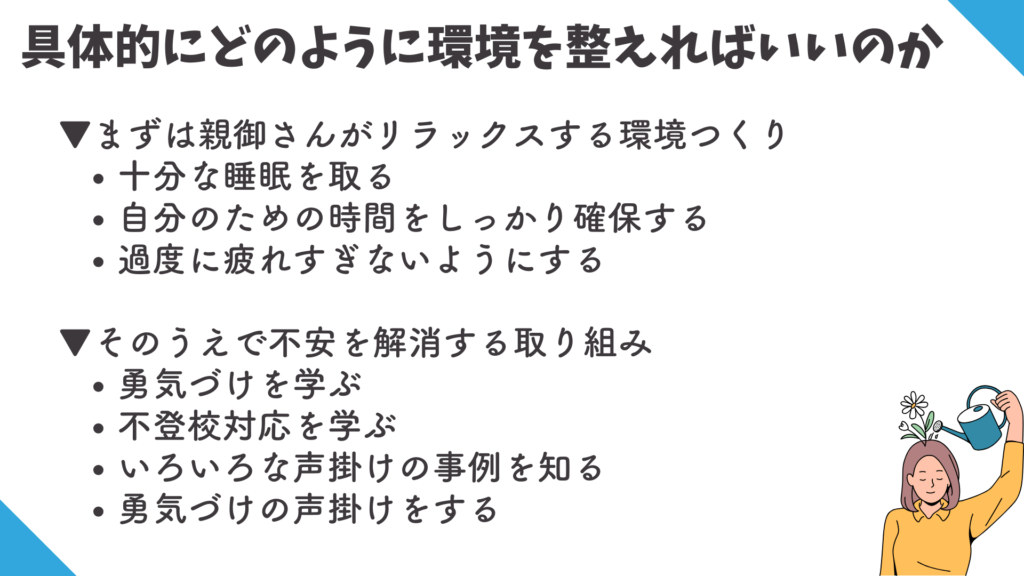

では、具体的にどのように環境を整えればいいのでしょうか。

これについてまずは、特にお母さん(お父さん)自身の状態を管理することがとても大切だと僕は考えています。日常的に疲れやストレスがたまってしまうと、子どもの話を聞くどころではなくなってしまいますよね。

例えば、次のようなことを心がけてみてください。

- 十分な睡眠を取る

親が常に寝不足だと、ちょっとした子どもの一言にもイライラしやすくなります。なるべく早めに就寝できるよう調整したり、昼間の仮眠をとったりして、睡眠不足を解消しましょう。 - 自分のための時間をしっかり確保する

家事や育児だけで1日が終わってしまうと、心身ともに疲れが溜まってしまいます。30分でも1時間でも、自分の好きなことをする時間を持つだけで、リフレッシュ効果は大きいものです。 - 過度に疲れすぎないようにする

全てを完璧にこなそうと頑張りすぎると、結局どこかで無理が出てしまいます。「まあ、これくらいで大丈夫」と思えるポイントを見つけ、適度に手を抜きながら調整することも大切です。

さらに、勇気づけや不登校対応、声かけの事例などを学んでみるのもおすすめです。

- 勇気づけの言葉がけを意識してみる

- 不登校対応の具体例を知ってみる

- 親子のコミュニケーションに役立つヒントを収集する

こうした学びによって親が安心感を得られると、自然と余裕が生まれ、穏やかな態度で子どもと接しやすくなります。結果として、子どもは「自分の話を聞いてもらえるんだ」と感じ、もっと話してみたいと思うようになるんです。

失敗を恐れない姿勢がもたらす成長

もうひとつ大切なのは、子どもが実際に行動していく中で生じる「失敗」にどう向き合うかということです。親としては、子どもが失敗したり恥をかいたりしないよう先回りしてしまいがちですが、子どもが自主的にチャレンジをした結果の失敗は、むしろ成長の糧になります。

- 失敗から学ぶ力を育む

「やってみたけどダメだった…」という経験の中に、子どもが次の成功へのヒントを見つけることは多いです。 - 親が余計な不安を抱えこまない

「失敗させるなんてかわいそう…」と過保護に動いてしまうと、子どもは本来の挑戦や学びの機会を失ってしまいます。 - 子どもの自立心を尊重する

小さな失敗や挫折を経て「どうしたらうまくいくかな」と自ら考える過程こそ、子どもが成長し、自信を積み重ねる大きなポイントです。

親が「失敗=悪いこと」と思い込みすぎると、子どもも「失敗しちゃいけないんだ」と過度に恐れてしまい、新しいことに挑戦しなくなる場合があります。子どもの意欲や未来を広げるためには、失敗をネガティブに捉えすぎず、「次に活かすための経験」として一緒に受け止める姿勢が大切です。

まずは「聞く」ことから始める

子どもに「大切な話をしてほしい」「本音を聞かせてほしい」と思うなら、まずはこちらから「しっかり聞く」ことが何より重要です。

大切な話をしたい、あるいはしてほしいと思った時には、その前段階として、日頃から次のことを意識してみましょう。

- 子どもが話したいタイミングを待つ

- 話を振られた時は手を止め、しっかり向き合う

- 多少突拍子もない内容でも否定せずに受け止める

- 「それはどう思ったの?」など、子どもの意見を尊重する質問をする

- 「あなたの言うことを大事にしたい」という気持ちを伝える

こうした積み重ねの先に、子どもから自然と「実は今、こんなことを考えているんだよね」と話し始める瞬間が訪れます。

その時に、親も余裕を持ってじっくり向き合えるよう、自分自身の状態を整えることがいっそう大切になるのです。

この章をまとめると、子どもが失敗を恐れずに挑戦し、親子で「大切な話」をしっかり交わせるためには、

- 日常からの信頼づくり

- 親自身の状態管理と学び

- 失敗を肯定的に捉える視点

- まずは「聞く」姿勢を貫く

これらを意識してみてください。

いきなり「今日こそ話してもらおう」と思っても、信頼関係が弱かったり、親が疲れ切っていたりすると、思うようにいきません。

焦らず、長い目で「子どもが安心して話せる土台」を整えていくことが、結果的に子どもの未来を拓き、豊かな親子関係を築く近道に繋がります...!

まとめ:日常から整える“話し合える環境”がすべての基盤

これからお子さんと、さまざまな大切な話をする機会が訪れると思います。その時のために、親御さん自身が気をつけるべきことは、やはり自分の心身の状態管理をしっかり行うことです。

僕は「自分に矢印を向ける」という姿勢が、どの場面でもとても大切だと考えています。改めて自分の心や体の調子に目を向け、整えておくことで、大切な話をするときにも落ち着いて向き合いやすくなるはずです。

もし、「まだ実行できていないな」と感じる部分があれば、焦らずに最初のステップに戻って取り組んでみてください。

もちろん、並行してできることはどんどん進めつつ、基本的なことをおろそかにしないよう意識するのがポイントです。基礎がしっかりしていないまま先に進もうとしても、なかなか成果を上げるのは難しいですよね。

「ここがまだできていないな」と思う部分があれば、その都度立ち返って補い、もう一度取り組む。そうした小さな積み重ねが、結果としてお子さんとの関係や環境をより良くしていく近道になると思います。

それでは、今回の内容はここで一旦締めくくりたいと思います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。引き続き、お子さんと向き合ううえでのヒントとして活用していただければ嬉しいです。

不登校で通信制高校を選ぶ注意点

不登校生徒数は毎年過去最高を更新し、その不登校の子どもの受け皿になっている通信制高校。自由度が高いからこそ合った学校も見つけやすく、通信制高校に入ることは、再登校のきっかけにもなりやすいです。

ただし注意して欲しいことがあります。それが

「心のエネルギーが少ない状態のときに学校見学に行くと、最初に行った高校に決めてしまいがち」ということ。

これだと、複数校から検討できていないので、「入学したけど、やっぱり合わなかった…」というケースが少なくないのが現状です。

この失敗を避けるには、不登校の子どもを支える親が、先に複数の選択肢を持っておくことが重要。

そんな時に役立つのが、通信制高校の一括資料請求サービスです。住所を入力するだけで、通学圏内の学校のパンフレットを簡単に取り寄せられます。

各校の特徴や違いを把握しやすくなり、子どもに合った学校を見つけやすくなります。パンフレットがあることで、視覚的にも検討しやすく「この学校は違うな」見極めがしやすくなります。

本格的に学校選びを始めるまえにまずは、こうした資料請求サービスを活用してくださいね。

\ 最高に合った通信制高校を見つけよう /

当サイトの学校情報の内容に記載ミスや古い情報又は、新規キャンパスの情報がある場合は、お手数ですが下記の情報提供フォームからご連絡いただけますと幸いです。

>>通信制高校・サポート校情報提供フォームはこちら

この記事で解決できなかった場合

最後までお読みいただきありがとうございました。

今回の記事を読んで「もっとここが知りたかった」「この部分がわかりづらい」などのご意見をご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。

ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。

いただいた貴重なご意見は今後の運営に活かしてまいります。

※当フォームにお問い合わせをいただいても、お答えできかねますのでご了承ください。

※当フォームにはカード番号をはじめとした個人情報(氏名・住所・電話番号など)を記載なさらないようお願いいたします。

失敗しない通信制高校選びで大事なことは複数の通信制高校から検討することです。その最初のステップが資料請求です。

でも自分の地域から通える通信制高校を探すのは大変だし、1校1校入力フォームに資料請求していくのも大変です。更に資料請求しても音沙汰も無いことも…。

そんな情報収集に便利な一括資料請求サービスの利用がおすすめです。

無料で安心して利用できる以下のサービスを利用して効率的に情報収集していきましょう。

おすすめの資料請求手順

更に以下の「都道府県別!通信制高校・サポート校リンク」を利用して個別に資料請求すればあなたの地域から通える通信制高校の資料すべてを集めることができます! ➞ 全国から通える通信制高校(姉妹サイト)