僕自身、高校を中退した経験があります。

当時は「この先どうなるんだろう…」「もう普通の人生は無理かもしれない」「悲惨な末路をおくることになるのかな」などと不安に押しつぶされそうでした。しかし、時間が経った今だからこそ確信を持って言えます。「高校中退は、人生の終わりじゃなく、次の選択肢を探すきっかけになる」ということを。

この記事では、僕自身の実体験を交えながら、

- 高校中退によって直面するデメリット

- 実際のデータに基づいた高校中退者のその後の人生

- そして中退後に選択できる様々な進路

- 高校を中退した生徒の口コミ、生の声

について詳しくお話しします。

「高校を辞めた自分はもう終わりだ」と思い悩む必要は全くありません。この記事が、あなたの新しい人生の選択肢を見つけるためのヒントとなれば幸いです。

先に高校を中退し、転校した生徒の生の声を読みたい人はこちらをクリック!

失敗しない通信制高校選びのコツ

自分に合った学校を選びやすい通信制高校ですが、残念ながら、「入学したけど、やっぱり合わなかった…」というケースが少なくないのが現状です。

よくある原因として、

- 1つの学校しか検討しなかった

- 親の意向で決めてしまった

- 学校見学にも行かなかった

といったことが原因としてあげられます。

こういった後悔の声に共通しているのは、十分な比較検討をしなかったということです。この失敗を避けるには、複数の通信制高校を比較し、自分に合った学校を慎重に選ぶことが大切です。

そんな時に役立つのが、通信制高校の一括資料請求サービスです。住所を入力するだけで、通学圏内の学校のパンフレットを簡単に取り寄せられます。

各校の特徴や違いを把握しやすくなり、自分に合った学校を見つけやすくなりますよ。パンフレットは視覚的にも検討しやすく、「この学校は違うな」見極めがしやすくなります。

まだ学校選びに迷っている方は、こうした資料請求サービスを活用してくださいね。

\ 最高に合った通信制高校を見つけよう /

備考欄に電話NGと記載すると営業電話は一切ありません

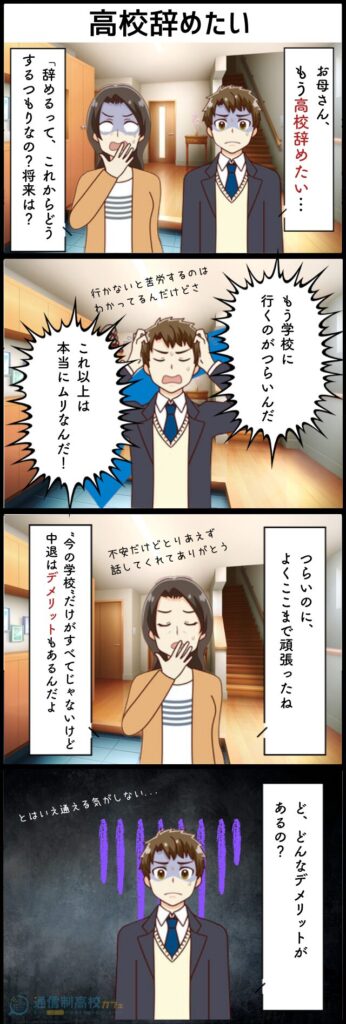

高校中退のデメリットとは?

高校を中退すると、人生の選択肢が狭まるというのは事実です。進学、資格取得、就職、収入、人間関係、社会性―さまざまな面で中退が影響を及ぼすことがあります。

この記事では、実際のデータをもとに高中退のデメリットを詳しく解説していきます。中退を考えている人も、すでに中退した人も、これからの選択を後悔しないために、まずは現実をしっかり把握しましょう。

デメリット1.進学や資格取得への影響

高校中退のデメリットのひとつは、進学や資格取得が複雑になることです。大学、短大、専門学校へ入学するには、「高校卒業の最終学歴」もしくは「高校卒業と同等以上の学力があることの認定資格(高等学校卒業程度認定試験)」が必要とされます。そのため、高校を中退したあとに進学を目指す場合、まず高校卒業資格や高卒認定資格の取得が不可欠です。

また、資格取得についても同様の課題があります。資格の中には学歴に関係なく受験できるものも多くありますが、一部の資格は高校卒業資格が必要とされています。このような資格を取得するには、やはり高卒認定資格を先に取得する必要があります。

さらに、実務経験が必要な資格においても課題が生じます。「学歴不問」「実務経験◯年以上で取得可能」とされる資格もありますが、高校中退という学歴では、そもそも実務経験を積むための採用段階で不利になるケースがあります。つまり、資格取得の条件を満たす以前に、就職のハードルが高くなってしまうのです。

進学や資格がキャリアアップに直結する職場では、これらの条件が特に重要になります。そのため、高校中退によって将来の選択肢が狭まる可能性がある点は、見逃せないデメリットといえます。

デメリット2.就職・収入への影響

高校を中退すると、最終学歴は「中卒」となります。現在の日本では高校進学率が98.8%に達しており、高校を卒業していることが社会の一般的な基準となっています。そのため、就職活動においては「中卒・高校中退」という理由で応募すらできなかったり、面接の段階で不利な扱いを受けたりするケースが少なくありません。

特に正社員として安定した職に就きたいと考えても、中卒という学歴が壁となり、結果的に派遣労働や日雇いの仕事、単発のアルバイトといった不安定な雇用形態に頼らざるを得ない場合があります。このような職種は、給与が低く、長期的な雇用が保証されないことが多いため、生活基盤が安定しにくく、将来的に家庭を築いたり、経済的な自立を果たしたりすることが難しくなる恐れがあります。

さらに、厚生労働省の「平成30年若年者雇用実態調査1」のデータによると、15~34歳までの若年層における正社員率は、大卒者で80.9%、高卒者で56.3%であるのに対し、中卒者はわずか35.4%にとどまっています。この数値からも、最終学歴が中卒であることが、就職の選択肢を大きく狭める要因となっていることが分かります。

また、学歴の違いは生涯賃金にも大きな影響を及ぼします。「ユースフル労働統計 2019 労働統計加工指標集」によると、学歴別の生涯賃金は以下のような推計値となっています。中学卒の男性の生涯賃金は約2億円、女性は約1億4千万円であり、高校卒の場合は男性で約2億1千万円、女性で約1億5千万円です。

さらに、高専・短大卒では男性で約2億2千万円、女性で約1億8千万円となり、大学・大学院卒では男性が約2億7千万円、女性が約2億2千万円に達します。このデータは、60歳までフルタイム正社員として勤務を続けた場合の推計値です。

| 学歴 | 男性の生涯賃金(円) | 女性の生涯賃金(円) |

|---|---|---|

| 中学卒 | 2億円 | 1億4千万円 |

| 高校卒 | 2億1千万円 | 1億5千万円 |

| 高専・短大卒 | 2億2千万円 | 1億8千万円 |

| 大学・大学院卒 | 2億7千万円 | 2億2千万円 |

これは、60歳までフルタイム正社員として勤務を続けた場合の推計値です。

学歴が高いほど、より大きな企業に就職できる可能性が高まり、結果的に高い生涯賃金を得る傾向があります。最終学歴が中卒であることは、長期的な収入面でも大きなハンデとなり、単なる初任給の違いにとどまらず、その後のキャリア形成や経済的安定、老後の生活にも影響を及ぼします。

そのため、高校中退が就職や収入面での選択肢を狭め、長期間にわたって生活全体に影響を及ぼすリスクがあることを十分に認識する必要があります。

デメリット3.人間関係への影響

高校を中退すると、必然的に「学校」という場から離れ、日常的に顔を合わせていた友人や先生、先輩、後輩との接点が減ります。これにより、それまで築いてきた人間関係が希薄になることが多く、高校中退者にとって大きなデメリットの一つといえるでしょう。

在学中であれば、授業や部活動、学校行事などの場を通じて自然と人と関わる機会が多くあります。しかし、中退後はそのような日常的な接触がなくなるため、友人たちとも同じ頻度で会うことが難しくなります。

もちろん、中退後も自主的に連絡を取り合えば関係を維持することは可能です。ただし、友人が高校生活を続けたり大学へ進学したりする中で、自分との生活環境の違いが大きくなると、共通の話題が減るため、会話が弾まなくなったり「共感できない」と感じることが増えるかもしれません。

また、学生生活を続ける友人たちと自分の違いを意識することで、疎外感や孤独感、引け目を感じるようになるケースも少なくありません。その結果、こうした感情から徐々に距離を置き、最終的には関係が疎遠になってしまうこともあります。

さらに、高校生活では友人だけでなく、先生や先輩といった大人との関わりも重要なものです。学校生活の中で築かれるこうした縦のつながりも、中退後は薄れがちになります。こうした人間関係の希薄化は、孤独感を深めるだけでなく、将来的に仕事や進路の選択肢にも影響を与える可能性があります。

デメリット4.社会性への影響

高校を中退することで見落とされがちなデメリットのひとつに、「社会性を育む機会の喪失」があります。学校生活では、必ずしも全員と親しくなる必要はありませんが、日常的に多くの人と関わる環境に身を置くことで、自然と他者について考える場面が生まれます。例えば、「なぜ自分はこう考えるのに、他の人は違うのだろう」と疑問に思ったり、「誰と誰が何の理由でトラブルになったのか」と観察したりする中で、他人の価値観や考え方に触れることになります。このような日々の経験が、自分自身の考えを深めたり、行動を見直したりする機会を提供し、結果として社会性を育んでいきます。

しかし、もし高校を中退してしまうと、こうした他者との接点が大幅に減少する可能性があります。たとえ家族や限られた交友関係があったとしても、学校という「多様な人々が集まる場」とは異なり、日常的に幅広い価値観や考え方に触れる機会は少なくなりがちです。その結果、気づかないうちに他者と関わる力、すなわちコミュニケーション能力や協調性が低下する恐れがあります。

社会性とは、一緒に行動する人々の中で、相手の立場や感情を理解し、適切に対応する力です。それは一朝一夕で身につくものではなく、他者と関わりながら少しずつ養われていくものです。高校という環境が失われることで、こうした経験を積む場が減ってしまうことは、社会性の成長において大きな障害となるかもしれません。

デメリット5.情報獲得の機会が減る

高校を中退すると、情報を得る機会が減ってしまうというデメリットがあります。

「スマホやパソコンがあれば情報は十分得られる」と考える人もいるかもしれません。確かに、インターネットを使えば幅広い情報にアクセスできます。しかし、ネット上の情報は、多くの場合、不特定多数に向けて発信されるため、どうしても一般的な内容に偏りがちです。そのため、あなた自身の状況や環境に合った情報を得るのは難しくなります。

これに対して、学校には「生きた情報」に触れる機会があります。たとえば、先生は一人ひとりの状況に合わせて、必要なアドバイスや情報を提供してくれます。また、学校では地域に密着したイベントや、高校生ならではの活動を通じて、ネットでは得られない経験や知識を得ることができます。

つまり、学校という環境は、単に勉強の場というだけでなく、個別の状況に応じた情報を得る場でもあるのです。このような「直接的で個別的な情報」に触れる機会を失うことは、高校中退の見落としがちなデメリットのひとつと言えます。

僕も高校を辞めた経験があります。これからの選択を後悔しないために、まずはこれらの現実(デメリット)をしっかり把握しておきましょう

このQ&Aで解決できなかった場合

今回のQ&Aについて「もっとここが知りたかった」「この部分がわかりづらい」などのご意見をご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。

ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。

いただいた貴重なご意見は今後の運営に活かしてまいります。

※当フォームにお問い合わせをいただいても、お答えできかねますのでご了承ください。

※当フォームにはカード番号をはじめとした個人情報(氏名・住所・電話番号など)を記載なさらないようお願いいたします。

高校中退後の進路の選択肢

高校中退は人生の終わりではありません。中退後も高卒資格を取得したり、新たなキャリアを築いたりするための選択肢は意外と多いものです。

この記事では、別の高校への編入、高卒認定試験の活用、専門学校や職業訓練校への進学、就職活動、さらには起業や海外留学といった選択肢について具体的に紹介します。

「高校を中退したから、もう選択肢がない」と思い込むのは早いです。自分に合った道を見つけることで、人生を大きく変えるチャンスがあります。ここから新たな一歩を踏み出しましょう!

選択肢1.別の高校へ編入して高卒資格を取る

高校を中退した後、別の学校へ入学し直す方法を「編入」といいます。編入は、高卒資格を取得するための選択肢の一つとして有効です。ただし、編入先の高校が全日制か通信制かによって、編入の条件や卒業までの流れが異なりますので、それぞれの特徴を理解しておくことが大切です。

全日制高校に編入する場合

全日制高校では、退学した時期によって編入できる学年が変わります。例えば、高校2年生を修了して退学した場合は3年生から編入することが可能ですが、2年生の途中で退学した場合は再び2年生からの編入になります。したがって、編入を考える際には、退学時期をよく確認する必要があります。

通信制高校に編入する場合

一方、通信制高校では学年という概念がないため、必要な単位を修得すれば卒業することができます。編入時には中退前に取得した単位を引き継ぐことができるため、すでに多くの単位を修得していれば、同級生と同じタイミングで卒業することも可能です。この柔軟なシステムは、特に途中で高校を辞めざるを得なかった人にとって大きなメリットとなります。

編入試験について

編入をする際には試験を受ける必要があります。全日制高校では主に3月に、通信制高校では3月と9月頃に編入試験が行われることが一般的です。ただし、学校によっては試験の時期に関係なく編入を受け付けている場合もあります。編入を検討する際は、体験入学に参加したり、学校の資料を取り寄せるなどして、事前に確認しておくことが重要です。

別の高校に編入して高卒資格を取得する方法は、自分の状況に合った学校を選べば、スムーズに進めることができます。編入の条件や単位の引き継ぎ制度をしっかり把握し、希望する進路に向けた準備を進めていきましょう。

選択肢2.高卒認定試験の活用

高校を卒業していなくても、「高卒認定資格」を取得すれば、大学や専門学校へ進学することが可能です。この資格は、国が「高校を卒業した人と同程度の学力を有している」と認定するもので、学歴上は「中卒」となりますが、大学、短大、専門学校などの受験資格を得ることができます。

高卒認定資格を取得するメリットは進学に限りません。さまざまな国家試験の受験資格としても活用できるため、将来的な選択肢が広がります。また、受験資格は比較的緩く、受験する年度内に「満16歳以上」になる人で、大検や高校卒業資格を持っていなければ誰でも受験できます。

この試験に合格すれば、進学の道が大きく開けるだけでなく、資格やキャリアアップのための国家試験にも挑戦しやすくなります。そのため、高校に通わずとも自分の将来を切り拓きたい人にとって有力な選択肢のひとつと言えます。

選択肢3.専門学校や職業訓練校への進学

専門学校といえば、高校卒業後に進学するというイメージがありますが、中には「高等課程」を持つ専門学校もあります。このような学校では、高校の勉強と並行して、将来に役立つ専門的な技術や知識を学ぶことができます。

高等課程のある専門学校に進学すると、卒業時には「高卒資格」と専門分野の知識の両方を得ることが可能です。また、学ぶ分野によっては、在学中にそのまま専門的な資格を取得できるケースもあります。例えば、美容、調理、ITなど、実務に直結するスキルを身につけられる分野では、就職に有利な資格を早期に取得できることが魅力です。

ただし、これらの学校では毎日の登校が基本となるカリキュラムが組まれています。そのため、通学の習慣が身についていない人や、過去に不登校の経験がある人は注意が必要です。自分に合ったペースで通えるかどうか、学校のサポート体制をよく確認してから進学を検討しましょう。

選択肢4.就職する

高校を中退すると、履歴書に記載される最終学歴は「中卒」となります。そのため、就職の選択肢は限定されるのが現実です。しかし、だからといって就職が不可能なわけではありません。企業の中には、学歴よりも若い人の体力や柔軟な考え方を評価し、知識や経験がなくても採用してくれるところがあります。

就職先を自分だけで見つけるのが難しい場合は、利用できるサポート機関がいくつかあります。まず、全国の「ハローワーク(職安)」では、中卒でも応募できる求人を紹介してもらえるほか、就職に必要なアドバイスを受けることが可能です。また、スキルを身につけたい場合には、「職業訓練所」で専門的な技術を学ぶことも選択肢の一つです。これに加え、「教育訓練給付制度」を利用して、専門実践教育訓練の講座を受講する方法もあります。この制度を活用すれば、一定の条件を満たすことで、受講費用の一部が支給されるため、経済的負担を軽減しながら新しいスキルを身につけることができます。

また、地域に設置されている「地域若者サポートステーション(通称:サポステ)」も活用しましょう。サポステは、就職に関する相談だけでなく、履歴書の書き方や面接対策といった実践的なサポートも行っています。

| 名称 | 概要・特徴 | メリット | 対象者 | サポート内容 |

|---|---|---|---|---|

| ハローワーク(職安) | 公共職業安定所として全国に設置されている機関。求人紹介、職業相談、雇用保険の手続きなどを行う | - 求人数が多く、幅広い業種を紹介 - 職業相談が無料で受けられる | 就職を希望するすべての人 | 求人紹介、職業相談、応募書類の作成支援、面接練習、雇用保険の手続きなど |

| 職業訓練所 | 就職に役立つスキルを無料または低料金で習得できる訓練機関 | - 手に職をつけることができる - 基礎から専門技術まで学べる | 就職を目指す人、雇用保険の受給資格者 | IT、介護、事務、製造など、職種に応じた訓練コース 職業適性検査、就職支援など |

| 教育訓練給付制度 | 一定の条件を満たすと、講座受講費用の一部が国から支給される制度 | - 経済的負担を軽減できる - 資格取得や専門スキルの習得が可能 | 雇用保険の加入期間が一定期間以上の人 | 専門実践教育訓練(介護福祉士、看護師、プログラミングなど) 最大70%の給付金が支給されるケースもある |

| 地域若者サポートステーション(サポステ) | 若者を対象にした就労支援機関。全国に約180カ所設置されている | - 中卒でも利用できる - 履歴書作成や面接対策の個別支援が受けられる | おおむね15~49歳の就職に悩む若者 | 就職相談、職場体験のあっせん、就労準備セミナー、履歴書作成支援、面接練習、心のケアなど |

ただし、高校中退後すぐに働き始めるのは、想像以上に大変な面があることを理解しておく必要があります。周りの同年代の友人が学校生活を楽しんでいる中で、毎日仕事に行き、責任を持って働くのは簡単なことではありません。また、統計によると、中卒で就職した人の早期退職率は高卒や大卒と比較して最も高い傾向にあるという調査結果も出ています。そのため、就職を選ぶ際には、「働く」ということに対する覚悟が必要になってきます。

選択肢5.起業する

現在では、昔と比べて起業やフリーランスとして働く人が増えてきています。起業する場合、誰かに雇われる必要がないため、学歴が結果に大きく影響することは少ないと言えます。そのため、学歴に自信がない人にとっても「起業」は一つの選択肢となります。

起業というと「会社を作る」というイメージが強いかもしれませんが、必ずしも法人を設立する必要はありません。個人事業主としてクラウドソーシングサイトを活用し、ライターやデザイナーとして仕事を受注する形も立派な起業の一つです。また、自身のスキルやサービスをオンラインで訴求し、仕事の依頼を受けるといった形でも、ビジネスを成立させることができます。

ただし、こうした形で起業を目指す場合でも、一定のスキルが必要になる点は変わりません。ライターであれば文章力や情報収集力、デザイナーであればデザインソフトの使い方やトレンドを理解する力が求められます。また、クラウドソーシングで仕事を取るためには、提案力や自分のスキルを効果的にアピールする力も重要です。

さらに、どのような形であっても、ビジネスを進めるうえでの基礎知識は欠かせません。たとえば、契約書の作成方法、経理業務の基本、報酬の管理といった事務作業は避けて通れませんし、相手に信頼感を与えるビジネスマナーも大切です。特にクラウドソーシングのようなオンライン上の取引では、やり取りが文章を通じて行われることが多いため、コミュニケーション力が仕事の成否を左右することもあります。

起業の道は簡単ではなく、さまざまなスキルが必要になりますが、逆に言えば、スキルさえあれば、学歴や経歴に関係なく自分の力で仕事を得て、収入を増やしていくことも可能です。特に、技術力を武器にすることで、徐々に信頼を得て仕事の幅を広げていくことができるでしょう。ただし、そのためには、常に学び続け、自ら行動する姿勢が欠かせません。

選択肢6.海外へ留学する

日本の高校が合わないと感じる人には、海外留学という選択肢もあります。留学先では、他国の言語を学ぶだけでなく、日本とは異なる文化や価値観に直接触れることで、視野を広げる貴重な経験ができます。日本では得られない学びを通じて、新たな気づきや成長の機会が得られるでしょう。

ただし、海外留学には費用がかかる点も忘れてはいけません。渡航費、現地での学費、生活費などの負担があり、国や学校によってその金額は大きく異なります。そのため、留学を考える際には、しっかりと費用面を確認し、家族とも十分に話し合うことが大切です。

また、留学後に日本の大学へ進学する道もあります。留学期間によっては「帰国子女枠」での入学が可能ですし、日本の高校を卒業していなくても高卒認定試験に合格すれば大学進学のチャンスを得られます。

日本の高校生活に違和感を覚える場合、国内にこだわらず、海外での学びを選ぶという方法もありますが、費用やその後の進路についても考慮した上で、慎重に判断することが重要です。

高校中退後の進路選択は、みなさんが思っている以上に選択肢があります。焦らずじっくりと、自分に合った道を探してみてください。

このQ&Aで解決できなかった場合

今回のQ&Aについて「もっとここが知りたかった」「この部分がわかりづらい」などのご意見をご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。

ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。

いただいた貴重なご意見は今後の運営に活かしてまいります。

※当フォームにお問い合わせをいただいても、お答えできかねますのでご了承ください。

※当フォームにはカード番号をはじめとした個人情報(氏名・住所・電話番号など)を記載なさらないようお願いいたします。

データから見る高校中退者の将来

「高校を中退すると、その後の人生が厳しくなる」といったイメージを持つ人は少なくありません。しかし、実際のデータを見てみると、中退者の多くはその後の進路を自分なりに切り開いています。

高校を中退した人がどのような選択をしているのか、また中退後の就職や進学の状況はどうなっているのか。ここでは、具体的なデータをもとに中退者の将来像について考察していきます。

「中退=挫折」という固定観念にとらわれるのではなく、多様な選択肢があることを知ることで、新たな視点を持つきっかけになるかもしれません。

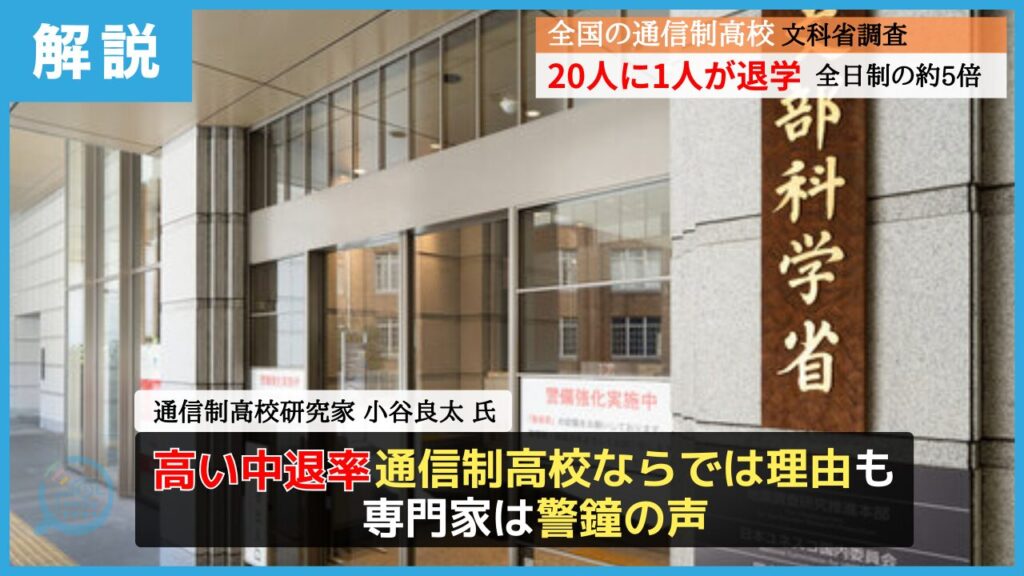

高校の中退率

高校の中退率とは、特定の年度における在籍生徒のうち、退学した生徒が占める割合を示すものです。この割合を見ることで、高校が抱える課題や、教育現場での支援の在り方が浮き彫りになります。

では、同じ時期に入学した同級生のうち、卒業までの3年間でどのくらいの割合が退学しているのでしょうか。東京都教育委員会が2013年に発表した「都立高校中途退学者等追跡調査2」によると、都立全日制高校における中退率は5.5%でした。これを学科別に見ると、普通科が4.1%、専門学科が12.5%、総合学科が2.9%という結果が出ています。一方、都立定時制高校の中退率は大幅に高く、38.9%に達しており、全日制と比較すると深刻な状況が見て取れます。

特に注目すべきは、退学する時期についての傾向です。学年別では、最も中退者が多いのが高校1年生で、全体の56%がこの時期に退学しています。その後、学年が上がるにつれて退学率は減少する傾向にあります。また、退学の時期を月別に見ると、年度末である3月に最も多く、どの学年でも約3分の1がこの時期に退学していることがわかります。これは、進級や卒業の判定結果が出た際に「進級できない」「卒業できない」と告げられた生徒が、その後に退学するケースが多いと考えられます。

さらに、退学が多いもう一つの時期として、年末の12月も挙げられます。この時期も進級や卒業の可否が厳しく判断される時期であり、生徒にとって進路の見通しが立たなくなることが一因と考えられます。こうした状況を踏まえると、退学が予測される生徒に対しては、事前に将来の選択肢について情報収集を行うことが重要です。

高校中退後の学校などへの在籍状況

高校を中退するという選択もありますが、転入学や在学中に高卒認定試験(高認)を受験するなど、さまざまな進路の選択肢があることを知っておくことが重要です。

調査によると、高校を中退してから1年後や2年後の状況は、次の6つのグループに分類されています。「①学校層(再び学校に在籍している人)」「②学習意欲層(学び直しを希望する人)」「③正社員層(正規雇用の職に就いた人)」「④フリーター層」「⑤家事・育児層」「⑥ニート層(就学も就労もしていない人)」の6つです。このうち、「学校層」と「学習意欲層」を合わせた割合と、「フリーター層」の割合が、それぞれ約4割となっています。

高校中退後の学校への在籍状況を詳しく見ると、全体の31%の人が通信制高校やサポート校に編入しています。ただし、高校を中退すると一度学籍が途切れるため、たとえ1カ月程度で再入学した場合でも、卒業時期は同級生より遅れることになります。

一方、中退せずに通信制高校へ転入すれば、卒業時期が遅れることなく卒業できる場合が多くあります。しかし、こうした情報を事前に知らなかったために、後から「もっと早く知っていれば」と残念に思うケースも少なくありません。そのため、高校を中退する前に、通信制高校や転入学の選択肢について十分に情報を集めることが大切です。

とはいえ、無理に進路を急ぐ必要はなく、一度高校生活から離れて心身を休め、気持ちを整理することが必要な場合もあるでしょう。そのような場合でも、気持ちが落ち着いてから通信制高校へ編入することは現実的な選択肢です。時間をかけて次のステップを考えることも大切ですので、自分のペースで進路を決めていくことをおすすめします。

高校中退者の9割が就職・転学

高校中退者の9割が就職・転学

内閣府の調査によると、高校を中退した人のうち9割近くが就職して働くか、別の学校に通い直していることが分かります。この結果は「高校中退=悲惨な末路」という一般的なイメージを覆し、中退後も多くの人がそれぞれの道を見つけていることを示しています。

調査対象となった1,176人の中退者のうち、56.2%がすでに働いており、30.8%が別の学校に在籍しているという実態が明らかになりました。一方で、「仕事を探している」と回答した人は13.6%にとどまり、「特に何もしていない」と答えた人はわずか4.0%にすぎません。

具体的な数字を見てみると、次のような状況が浮かび上がります。

高校を中退した人が現在していること3

- 働いている人(アルバイトor正社員):56.2%

- 学校に通っている人:30.8%

- 仕事を探している人:13.6%

- 妊娠中または子育て中:5.4%

- 家事や家事手伝いをしている人:11.0%

- その他:7.0%

- 特に何もしていない人:4.0%

このように、中退後も「新たな進路を見つけている人」が大半であることから、高校を中退したからといって、必ずしも社会から取り残されてしまうわけではありません。むしろ、多くの人が働きながら社会に貢献し、あるいは再び学ぶ場を得るなど、前向きに行動していると言えるでしょう。

高校中退は人生の挫折と捉えられがちですが、実際にはその後の選択肢が広がる可能性もあります。

高校中退者の正社員率について

「高校を中退すると、就職はできても正社員になるのは難しいのでは?」と、不安に感じている人も多いかもしれません。しかし、実際のデータを見ると、その見方は少し違ってきます。

ある調査によれば、「働いている」と答えた高校中退者のうち、正社員・正職員として働いている人は全体の17.1%です。一方で、フリーターやパートとして働いている人は約77.2%を占めています。

高校中退者の働いている人の内訳3

- アルバイト:77.2%

- アルバイト:77.2%

- 正社員・正職員:17.1%

- 家の商売・事業:6.1%

確かに数字だけ見ると、フリーターやパートの割合が高いのは事実です。しかし、この結果を単なる「中退者は正社員になりにくい」という結論で片付けてしまうのは早計です。なぜなら、この数字には本人の意思や希望が大きく影響している可能性があるからです。

中退を後悔していない人は8割以上

ここまでのデータを見ると、高校を中退したからといって進路が悲惨なものになるとは限らないことが分かります。しかし、進路の良し悪し以上に重要なのは、「中退を後悔しているかどうか」です。どのような道を選んでも、自分が納得していることが大切です。

調査によると、「高校を辞めたことを後悔している」と答えた人は全体の約2割にとどまり、大半の人は中退を後悔していませんでした。

「高校を辞めたことを後悔しているか」に対する回答3

- 後悔している:23.7%

- 後悔していない:46.9%

- どちらとも言えない:28.7%

- 無回答:0.6%

また、就職・転校などの進路に関係なく、「後悔している」と答えた人は約2割程度にとどまります。この結果から分かるのは、多くの人が高校を中退した事実そのものを、ネガティブに捉えていないということです。

高校中退・転校経験者の口コミ

実際に高校を中退した人、転校した人のリアルな声は、進路選択において大きなヒントになります。

「中退後の進路はどうなったのか?」「転校して良かったのか?」「後悔はあるのか?」など、経験者の体験談は、これからの選択を考える上で非常に参考になります。

この記事では、中退・転校経験者の口コミを紹介し、具体的なエピソードから見えるリアルな現実をお伝えします。

高校退学後、鹿島学園高校に入学した生徒の口コミ

卒業条件が緩い学校です

◎総合的な評価

高校三年生の時に元々通っていた高校を退学し、そのまま通信制の学校に転入しました。卒業資格取得のために必要なことは、年に1~2回の単位認定のための試験を受けて合格点を取ることだけでしたので、どこかに通学する必要はなく精神的にもとても楽でした。その試験自体も難易度はそれほど高くなく、比較的簡単に合格可能でした。

◎学校の雰囲気の評価

学校に直接行ってみたことがありませんので、詳しくは分かりません。

◎授業・コースの評価

授業の内容はすべてオンラインで受講可能であり、滞りなく受けることができます。

◎レポートの難易度や満足度の評価

レポートの提出義務などは特にありませんでした。おそらく提出義務があった場合は少々面倒だったと思いますので、そういったものが無くて良かったです。

◎学費・授業料の評価

通信制だったので対面で行われる授業などはなく、すべてオンライン上で手続きが可能でしたので安かったです。

◎施設・設備の評価

その学校の施設に直接通ったことがないので、詳しくは分かりません。

◎進学・就職の評価

早稲田などの有名私立への進学実績もあり、意欲がある生徒であれば基本的にはどこの大学でも進学可能だと思います。

◎アクセス・立地の評価

通学する必要がなく、通ったことがないので詳しく述べることができません。

◎サポート体制の評価

単位認定のために必要な手続きの日程が近くなると担当の方が連絡をくださるので、ありがたいと思いました。

参考 : 近くの通える通信制高校の資料請求はこちら

高校退学後、第一学院高校高校に入学した生徒の口コミ

ストレスなく通える学校!!

◎総合的な評価

私は小さいころから対人関係も上手く構築できず、高校には進学したのですがクラスに馴染めず、不登校を繰り返すようになり1年の秋ごろに退学致しました。両親から通信制の高校はどうかと言われ色々な通信制高校を吟味したうえで自宅からも近くカリキュラムや授業内容なども私に合っていてこの通信高校に進学することにしました。

◎学校の雰囲気の評価

私と同じ境遇、悩みを持っている生徒も多く在籍し、その人たちと腹を割って話すこともでき自然と友達も増え、学校生活が楽しく思えました。

◎授業・コースの評価

授業に関しては総合コースを選び主にパソコンスキル(Word Excel)などを学び社会に出たとき、非常に役立ちました。

◎レポートの難易度や満足度の評価

レポートの提出などもネットを通じて個々で提出するのが基本でした。

◎学費・授業料の評価

年間学費や授業料に関しては両親に任せきりだったので把握しきれないですが普通科高校に通っていたよりかは少し高いはずだったと曖昧で申し訳ございません。

◎施設・設備の評価

施設面に関しては普通科高校に通っていたころと比べ劣るが授業を受ける際に好きな座席に座って好きな友人と隣同士で受けるのが新鮮に感じました。

◎進学・就職の評価

私は就職することに決めました。就職先の幅も広く、面接指導、立ち振る舞いなどもきちんと教わりました

◎アクセス・立地の評価

最寄り駅のモノレールから徒歩でも10分以内交通の便はとても良く、立川という立地も落ち着いた雰囲気で良い。

◎サポート体制の評価

高校卒業した後の大学先、就職先のサポートが充実しており私自身就職先を悩んでいたころに私に合う就職先などを先生方が多く提案してくれ親身になり、相談なども乗ってくれとても心強く感じました。

参考 : 近くの通える通信制高校の資料請求はこちら

高校退学後、翔洋学園高校に入学した生徒の口コミ

登校拒否の編入が多い学校で同じ境遇の仲間と学べます

◎総合的な評価

県立の普通科高校で登校拒否になり、高校1年生4学期から転入しました。夏休み明けからひきこもりになり、当時の高校の先生たちの面談を実施してもらうも登校できない理由は一切語らずそのまま退学となりました。本人の希望により高校卒業の資格くらいは取っておきたいとの理由で編入させていただきました。転入理由としては同級生も同様の人たちが多く、出だしに面談を行っていただいたり、卒業までのサポートをしていただき大変感謝しています。

◎学校の雰囲気の評価

駅前の新しいビルで通いやすい環境です。基本的に通信制度なので月に数回通うサイクルでしたが不便はありませんでした。室は市の図書館も同じビルにあり、学びやすい環境と思います。

◎授業・コースの評価

通信ですので基本自宅での課題取組みとその提出、それについて指導をもらうサイクルです。指導については理解のできていない部分についてのケアが細かく、基本の理解と応用に発展できるような誘導が上手です。

◎レポートの難易度や満足度の評価

紙の課題を受け取り郵送で提出し指導をいただくスタイルでした。難易度は普通高校の標準的な内容で、基本の理解に重点を置いていると感じられる内容でした。今から考えると、ネットでのやり取り等あればもっと便利で深い取り組みができたかもしれないと思います。

◎学費・授業料の評価

年間の学費は6万円弱だったと思います。退学していなければ基本の授業料はありませんでしたので余分な出費でしたが高校卒業の資格を得るための学費として考えれば妥当な費用だったと思います。

◎施設・設備の評価

市の図書館が同じビル内にあるため学習しやすく、立地も駅前のビルのため非常に良い環境と思います。

◎進学・就職の評価

本人の問題とは思いますが、卒業後就職できませんでした。もう少し、就職活動の指導が強かったらよかったと思います。

◎アクセス・立地の評価

市の中心地で駅前のビルのためアクセスが非常に良いです。市内のどこから登校しても不便はないと思います。

参考 : 近くの通える通信制高校の資料請求はこちら

高校退学後、飛鳥未来高校に入学した生徒の口コミ

中学で不登校になった人におすすめする通信制高校

◎総合的な評価

総合的には大満足です。子供が中学生の時に不登校になってしまい公立の普通高校に行けなくなってしまいました。そこでいくつかある通信制高校の中から雰囲気のよさそうな飛鳥未来高校への進学を決めました。登校日数はそう多くなく登校できましたし、生徒間の関係も希薄で我が子には居心地がよかった様です。授業の課題を提出し、テストで合格すれば単位が貰える形です。テストも事前に出題範囲が出されるのでほとんど90点近い点数が取れます。合格しない子や途中で退学する子はほとんどいませんでした。我が子も必要単位を取得でき、問題なく卒業できたのでとても良い高校だと思います。

◎学校の雰囲気の評価

小ぶりですが比較的綺麗目な校舎です。生徒の中には髪の毛の色がピンクや金髪の子も普通にいますが、各々の個性を尊重している様子でした。

◎授業・コースの評価

週に数回の登校と自宅学習、試験で単位が取れます。内容は普通の高校でやる授業よりもレベルが低いと思います。進学を目指すなら独学でより一層の勉強が必要でしょう。

◎レポートの難易度や満足度の評価

中学の授業についていけなかった子でも提出できていたので内容は易しいと思います。

◎学費・授業料の評価

年間の学費が40万円ですが就学支援金で10万円ほど控除されました。

◎施設・設備の評価

教室、フローリングの床、エレベーター、トイレも綺麗です。職員室は廊下に面していて扉が無くオープンな感じです。

◎進学・就職の評価

高校卒業から就職する子や、同じ系列の専門学校へ進学する子が多いですね。我が子は私立大学へ進学できました。

◎アクセス・立地の評価

JR綾瀬駅から線路沿いに徒歩10分弱。都心から少し離れていますがアクセスは問題ありませんでした。

◎サポート体制の評価

参考 : 近くの通える通信制高校の資料請求はこちら

高校退学後、公立の通信制高校(横浜修悠館高等学校)に入学した生徒の口コミ

通信制の学校にしては珍しく、毎日投稿する事が可能な学校です。

◎総合的な評価

自分は一度高校を退学した後に本高校に再入学しました。通信制ながら学校に通って学ぶ事も出来、平日のみならず、休日にもスクーリングを行っていた為に非常に通い易い学校でした。最低限の出席日数とレポートの作成さえ行えば良く、出席日数に関しても特別なレポートの作成により一部免除する事も出来たので月に一度以下の投稿での卒業も可能です。学校を卒業するまでに掛かる費用が殆ど無料同然なので経済的な理由から高校に通えない方や、仕事をしながら通いたい方におすすめです。

◎学校の雰囲気の評価

誰でも簡単に入学できる事から夏の長期休み以前の段階では不良生徒が多く、自分が通っていた頃は色々と事件がありました。

◎授業・コースの評価

一般的な高校で学べる内容であれば同等の教育を受けられます。また受験に向けた特別な学力支援も行われているので自身が希望すれば高度な授業を受ける事も可能です。

◎レポートの難易度や満足度の評価

レポートに関してはおまけ程度の内容でした。教科書をなぞって書けば誰でも合格出来る難易度です。

◎学費・授業料の評価

自分で支払って居なかったのでおぼろげですが、定期代、教科書、レポート料金、体育靴等の諸経費を合わせて年間に十万円を下回る金額で通えていました。

◎施設・設備の評価

図書館等もありましたが充実しては無かったです。プール等も使われておらず設備に関しては最低限でした。

◎進学・就職の評価

AO推薦等々も多少はありましたが、基本的には一般入試での進学が必要になります。就職に関しても殆ど有利に進む事はないです。

◎アクセス・立地の評価

へんぴな所にはありましたが、相鉄いずみ野線、横浜市営地下鉄の駅から徒歩で20分程度でした。

参考 : 近くの通える通信制高校の資料請求はこちら

当サイトでは、通信制高校別の口コミを掲載しています。こちらのページからお住まいの都道府県の学校が確認できます!

このQ&Aで解決できなかった場合

今回のQ&Aについて「もっとここが知りたかった」「この部分がわかりづらい」などのご意見をご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。

ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。

いただいた貴重なご意見は今後の運営に活かしてまいります。

※当フォームにお問い合わせをいただいても、お答えできかねますのでご了承ください。

※当フォームにはカード番号をはじめとした個人情報(氏名・住所・電話番号など)を記載なさらないようお願いいたします。

高校中退前に考えるべきこと

高校を中退しようと考えるとき、気持ちが焦りがちですが、まずは「本当に中退が最善の選択なのか」を一度立ち止まって考えてみることが大切です。

中退以外にも、転校や学び方を変えることで状況が改善するケースも少なくありません。今の環境に問題があると感じているなら、違う道を模索することで新たな選択肢が見つかるかもしれません。

焦って決断してしまうと、後になって「ほかの方法もあったのでは?」と後悔する可能性があります。まずは、次に紹介する選択肢について考えてみましょう。

高校を中退するのか転校するのか

高校をやめる前に、転校という選択肢を検討してみましょう。「人間関係がつらい」「授業についていけない」など、環境に問題がある場合は、思い切って別の学校に転校することで解決することもあります。

特に、通信制高校や定時制高校など、自分のペースに合わせて学べる学校もあります。こうした選択肢なら、これまでの学校生活で感じていたストレスが軽減されるかもしれません。

転校のメリットは、学校をやめてしまうよりも学びのブランクができにくいことです。中退してから再スタートを切るのは、思っている以上に時間がかかることがあります。一方で、転校なら、在籍したまま次の学校に進めるため、スムーズに新しい生活を始めることができます。

今いる学校が合わないと感じたとき、すぐに中退を選ぶのではなく、まずは転校について調べてみましょう。

詳しい人に相談する

一人で悩んでいると、考えが堂々巡りになりがちです。そんなときは、信頼できる人に相談することで、新しい視点が得られることがあります。

保護者や先生、スクールカウンセラーに話してみるのはもちろんですが、通信制高校やサポート校のスタッフに相談するのも有効です。彼らは、これまでに同じような悩みを抱えた多くの生徒をサポートしてきた経験があります。

特に、通信制高校やサポート校の相談会では、学校の雰囲気を体験できるほか、実際に転校した人の話を聞けることもあります。「転校ってどんな感じなんだろう?」という疑問があるなら、こうした機会を活用してみましょう。

中退を考えるほど悩んでいるときは、一人で抱え込まずに、まずは詳しい人に話を聞いてみることで、気持ちが楽になるかもしれません。

【親御さん向け】進路の話ができないときは?

僕はお子さんとその親御さんをサポートしており、その経験からお答えします。中学や全日制高校で不登校になったお子さんが、通信制高校に転入することで通えるようになったケースもあれば、環境を変えて通信制高校に転入したものの、それでも通学が難しく、退学してしまったケースもあります。(実際に通信制高校全体の退学率は約5%程度)

通信制高校は

「学校に通うペースを選べる」

「合った環境を選びやすい」というだけで

学校に行きたくない子が行くようになるところではないんです。

不登校になってしまう要因は、外部環境だけではなく、お子さんの性格・特性や自己肯定感が低下していたり、お子さんを支える家庭環境が要因になることもあり、さまざまな要因で不登校になるんです。なので環境を変えても行けないこともあるんです。

特に不登校経験がある場合は、本人の心の準備が整っているかどうかをしっかりと見極めることが大切です。進路の話を急かすのではなく、まずは日常的な会話から始めて、少しずつ本人の気持ちに寄り添っていきましょう。

もし進路の話ができないときは、当サイト管理人が運営する無料講座を受けてください。

関連:失敗しない進路の話の進め方3ステップ講座プレゼント中(不登校解決講座)

他校への転校

高校を中退する前に、「他の学校への転校」という選択肢も考えてみましょう。

今の学校の雰囲気が自分に合わなかったり、人間関係に悩んでいたりする場合、別の学校に環境を変えることで気持ちが大きく変わることがあります。

たとえば、通信制高校や定時制高校なら、より自分のペースで学べるため、これまで感じていたストレスが軽減されるかもしれません。特に、毎日通学するのが難しいと感じている人には、集中スクーリングや月に数回の通学で卒業を目指せる通信制高校が向いています。

また、転校のタイミングを工夫すれば、学びのブランクを最小限に抑えることができます。中退してから時間が空くと、再スタートまでに気力を失ってしまうこともあるため、転校の手続きを早めに進めておくと安心です。

「このまま高校をやめるしかない」と思い込まず、まずは他の学校について情報収集をしてみましょう。転校先の学校を見学することで、新たな可能性に気づくこともあります。

保護者と一緒に転校の選択肢について話し合い、自分に合った学校を探してみるのがおすすめです。

高卒資格を得たいなら通信制高校がおすすめ

高卒資格を取得したいと考えているなら、通信制高校を検討するのがおすすめです。最近では、12人に1人の高校生が通信制高校に在籍していると言われており、その選択肢は以前よりも一般的になっています。

通信制高校の大きな特徴は、毎日学校に通う必要がないこと、自分のペースで学習を進められること、そして他の学校からの転入や編入が比較的簡単にできることです。

「学校を卒業したいけれど、毎日通うのはつらい」「今の学校を続けるのが難しい」という人にとって、通信制高校は新たな道を開く選択肢となるでしょう。特に、今の学校を辞めた後の進路に不安を感じている人にとって、転入や編入の手続きがしやすい通信制高校は、現実的な選択肢です。

通信制高校とは?

通信制高校は、学校から送られてくる教科書や動画教材を使い、自宅での学習を中心に進める高校です。一般的な全日制高校のように毎日通学する必要はなく、基本的にはレポートの提出や試験の合格を通じて卒業に必要な単位を取得していきます。

ただし、学校によっては「スクーリング」と呼ばれる通学日が設定されており、年に数回や月に数回、あるいは週に数日など、学校ごとに異なる頻度で登校が求められることがあります。そのため、自分に合った通学スタイルの学校を選ぶことが重要です。

通信制高校は、自分のペースで勉強を進められるため、授業の進度が速すぎてついていけなかったり、逆に進みが遅すぎて物足りなかったりして、高校を中退した人にも向いています。また、興味のある専門科目に集中して学べる学校もあり、プログラミングやデザイン、スポーツ、アートなど、一般的な高校では学びにくい分野に力を入れているところもあります。

「毎日学校に行くのは難しいけれど、高卒資格はどうしても取りたい」と思っている人には、通信制高校がぴったりの選択肢です。自分の状況に合った学校を見つけることで、無理なく卒業を目指すことができるでしょう。

「毎日学校に行くのは難しいけれど、高卒資格はどうしても取りたい」と思っている人には、通信制高校がぴったりの選択肢です。自分の状況に合った学校を見つけることで、無理なく卒業を目指せます!

このQ&Aで解決できなかった場合

今回のQ&Aについて「もっとここが知りたかった」「この部分がわかりづらい」などのご意見をご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。

ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。

いただいた貴重なご意見は今後の運営に活かしてまいります。

※当フォームにお問い合わせをいただいても、お答えできかねますのでご了承ください。

※当フォームにはカード番号をはじめとした個人情報(氏名・住所・電話番号など)を記載なさらないようお願いいたします。

通信制高校の選び方│プロ直伝

自分に合った学校を選びやすい通信制高校ですが、残念ながら、「入学したけど、やっぱり合わなかった…」というケースが少なくないのが現状です。

よくある原因として、

- 1つの学校しか検討しなかった

- 親の意向で決めてしまった

- 学校見学にも行かなかった

といったことが原因としてあげられます。

こういった後悔の声に共通しているのは、十分な比較検討をしなかったということです。この失敗を避けるには、複数の通信制高校を比較し、自分に合った学校を慎重に選ぶことが大切です。

そんな時に役立つのが、通信制高校の一括資料請求サービスです。住所を入力するだけで、通学圏内の学校のパンフレットを簡単に取り寄せられます。

各校の特徴や違いを把握しやすくなり、自分に合った学校を見つけやすくなりますよ。パンフレットは視覚的にも検討しやすく、「この学校は違うな」という見極めもしやすくなります。

まだ学校選びに迷っている方は、こうした資料請求サービスを活用してくださいね。

まずは多くの学校から検討していくことが大事なのですが、その話の進め方によっては、学習意欲の低下や中退につながってしまうケースもあります。

特に不登校経験がある場合は、本人の心の準備が整っているかどうかをしっかりと見極めることが大切です。進路の話を急かすのではなく、まずは日常的な会話から始めて、少しずつ本人の気持ちに寄り添っていきましょう。

もし進路の話ができないときは、当サイト管理人が運営する無料講座を受けてください。

関連:失敗しない進路の話の進め方3ステップ講座プレゼント中(不登校解決講座)

決して親の期待や周囲の意見だけで決めるのではなく、「なぜ通信制高校で学びたいのか」「どんな高校生活を送りたいのか」という本人の思いを丁寧に確認していくことが重要です。学校見学や体験授業にも参加して、実際の雰囲気を感じることで、より具体的なイメージが持てるはずです。

学校選びでは、サポート体制や通学のしやすさ、費用面なども含めて総合的に検討することが必要です。焦らずじっくりと情報を集め、本人と保護者が納得できる選択をすることで、充実した高校生活への第一歩を踏み出すことができるでしょう。

通信制高校を探している方へ

通信制高校に入学したい、お子さんを通わせたいと思っても、どんな通信制高校があるのか探して、学校がご自身に合っているのか選ぶのは難しいものですよね。

高卒資格取得はもちろん、スクーリング日数やスクーリング形式、ご自宅からの通学のしやすさ、不登校からの学び直し、大学進学など、入学目的もさまざまですが、一番大切なのはその学校の雰囲気や環境ががお子さん自身に合っているかどうかが大事です。

「通信制高校カフェ」では、各都道府県から通える通信制高校やサポート校の情報を豊富に掲載しています。まずは気になる学校を複数ピックアップして、資料請求をしていきましょう。

資料が手元にあると、「この学校はいいな」「この学校は合っていないな」と取捨選択もしやすいですし、お子さんとの情報共有もしやすいです。

また並行して、気になる学校が出てきたらぜひ当サイトの口コミも確認してみましょう。

口コミの正しい活用方法を知ることで、学校選びの貴重な判断材料となります。

例えば口コミで確認した情報を元に、学校見学の時に「先生方のサポート体制について詳しく教えていただけますか?」「オンライン授業の具体的な進め方を教えてください」など、気になった点を質問してみましょう。これだけでも、より具体的な情報が得られますよね。

口コミは「こういう点をチェックしよう」という参考程度に考えて、実際に自分の目で確かめることが大切です。ネットの情報に振り回されるのではなく、その情報を「確認すべきポイント」として活用していくのがおすすめです。

ちなみに、全国展開している通信制高校の場合、キャンパスによって環境が異なることもあります。だからこそ、資料請求し口コミを調べた後は、気になるキャンパスの見学会には必ず参加することをおすすめします。

口コミは「参考程度」として位置づけ、実際の見学や様々な情報源と組み合わせることで、より良い学校選びができるでしょう。

まとめ

「もう高校に行きたくない」とそう思うことがダメだとか、辞めることに罪悪感を感じることもあるでしょう。

ただ「行きたくない」と思うことは逃げでもなんでもなくて、あなたに合ってないだけなんだと思います。

何度も言いますが、精神的に病んでしまったり、自分のいのちを断ってしまう...もしそんな思いをして学校に通っているのならすぐに今の学校は辞めるべきだと思います。

まずは高校を辞めたいと思っている人に、辞めても色んな「可能性」があることを知ってもらいたい...という想いで記事を書きました。

自分は今の学校を辞めて何をしたいのか。もう一度見つめなおして辞めた後の姿を想像してほしいなと思います。もしかしたら今将来のこと考えるのは辛いかもしれません。それでも安易に辞めるだけでは後悔・苦労するでしょう。

周りの同級生よりも少し早く「壁」が出てきただけです。調べているうちにいろんな道が見えてくるとワクワクしてくるし、きっと心の視界も晴れてくるはずです。まだやるべきことが見えないから不安になるんです。

僕自身、通信制高校出身なのでどうしても「通信制高校推し」になってしまいましたが、やりたい事ベースで進路を決めていけばいいと思います。

僕は思い切って全日制高校を辞めて、通信制高校に入るという選択をしたことに後悔もしてないし、「グッジョブ自分!!」とすら思います。あなたもいつか「グッジョブ自分!!」と思えるような選択が出来ますように。

失敗しない通信制高校選びのコツ

自分に合った学校を選びやすい通信制高校ですが、残念ながら、「入学したけど、やっぱり合わなかった…」というケースが少なくないのが現状です。

よくある原因として、

- 1つの学校しか検討しなかった

- 親の意向で決めてしまった

- 学校見学にも行かなかった

といったことが原因としてあげられます。

こういった後悔の声に共通しているのは、十分な比較検討をしなかったということです。この失敗を避けるには、複数の通信制高校を比較し、自分に合った学校を慎重に選ぶことが大切です。

そんな時に役立つのが、通信制高校の一括資料請求サービスです。住所を入力するだけで、通学圏内の学校のパンフレットを簡単に取り寄せられます。

各校の特徴や違いを把握しやすくなり、自分に合った学校を見つけやすくなりますよ。パンフレットは視覚的にも検討しやすく、「この学校は違うな」見極めがしやすくなります。

まだ学校選びに迷っている方は、こうした資料請求サービスを活用してくださいね。

\ 最高に合った通信制高校を見つけよう /

備考欄に電話NGと記載すると営業電話は一切ありません

当サイトの学校情報の内容に記載ミスや古い情報又は、新規キャンパスの情報がある場合は、お手数ですが下記の情報提供フォームからご連絡いただけますと幸いです。

>>通信制高校・サポート校情報提供フォームはこちら

この記事で解決できなかった場合

最後までお読みいただきありがとうございました。

今回の記事を読んで「もっとここが知りたかった」「この部分がわかりづらい」などのご意見をご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。

ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。

いただいた貴重なご意見は今後の運営に活かしてまいります。

※当フォームにお問い合わせをいただいても、お答えできかねますのでご了承ください。

※当フォームにはカード番号をはじめとした個人情報(氏名・住所・電話番号など)を記載なさらないようお願いいたします。