- 通信制高校は不登校でも通える?

- 不登校から通信制高校に進んだ人の体験が知りたい

- 通信制高校ってどんな授業やサポートがあるの?

不登校になると進路に不安を感じるのは当然のことです。

通信制高校は、不登校からの再スタートを支える柔軟な学び方と安心のサポート体制があるのが特徴です。

この記事では、通信制高校が不登校に向いている理由や学校選びのポイント、実際の体験談、メリット・デメリットについてわかりやすく紹介します。

不登校で通信制高校を選ぶ注意点

不登校生徒数は毎年過去最高を更新し、その不登校の子どもの受け皿になっている通信制高校。自由度が高いからこそ合った学校も見つけやすく、通信制高校に入ることは、再登校のきっかけにもなりやすいです。

ただし注意して欲しいことがあります。それが

「心のエネルギーが少ない状態のときに学校見学に行くと、最初に行った高校に決めてしまいがち」ということ。

これだと、複数校から検討できていないので、「入学したけど、やっぱり合わなかった…」というケースが少なくないのが現状です。

この失敗を避けるには、不登校の子どもを支える親が、先に複数の選択肢を持っておくことが重要。

そんな時に役立つのが、通信制高校の一括資料請求サービスです。住所を入力するだけで、通学圏内の学校のパンフレットを簡単に取り寄せられます。

各校の特徴や違いを把握しやすくなり、子どもに合った学校を見つけやすくなります。パンフレットがあることで、視覚的にも検討しやすく「この学校は違うな」見極めがしやすくなります。

本格的に学校選びを始めるまえにまずは、こうした資料請求サービスを活用してくださいね。

\ 最高に合った通信制高校を見つけよう /

失敗しない通信制高校選びで大事なことは複数の通信制高校から検討することです。その最初のステップが資料請求です。

でも自分の地域から通える通信制高校を探すのは大変だし、1校1校入力フォームに資料請求していくのも大変です。更に資料請求しても音沙汰も無いことも…。

そんな情報収集に便利な一括資料請求サービスの利用がおすすめです。

無料で安心して利用できる以下のサービスを利用して効率的に情報収集していきましょう。

おすすめの資料請求手順

更に以下の「都道府県別!通信制高校・サポート校リンク」を利用して個別に資料請求すればあなたの地域から通える通信制高校の資料すべてを集めることができます! ➞ 全国から通える通信制高校(姉妹サイト)

通信制高校は不登校の生徒に向いている?その理由とは

不登校の生徒が高校進学を考えるとき、通信制高校という選択肢はとても現実的で安心できるものです。全日制とは異なる柔軟な学習スタイルやサポート体制があるため、自分のペースで学べる環境が整っています。ここでは、通信制高校がなぜ不登校の生徒に適しているのか、その理由を詳しく解説します。

通信制高校と全日制高校の違い

通信制高校と全日制高校には、学び方や生活スタイルに大きな違いがあります。まずはその基本的な違いを把握しておきましょう。

通信制高校では、自宅学習が基本となり、レポートの提出やオンライン授業を通じて学びを進めていきます。登校は月に1〜4回程度のスクーリングが一般的で、教室に通う機会は最小限に抑えられています。一方で、全日制高校は週5日以上の登校が必要で、毎日学校に通って授業を受けるのが前提です。

人間関係の面でも差があります。通信制高校は、自分のペースで生活できるため、クラスメートとの接触が少なく、人間関係のストレスを感じにくい環境が整っています。特に不登校の原因が人間関係にある場合、この点は大きなメリットです。

このように、通信制高校は多様な事情を抱える生徒でも無理なく学び続けられる仕組みが整っており、自分に合った学び方を選ぶうえで重要な選択肢となります。

不登校から通信制高校へ進学するメリット

不登校を経験した生徒にとって、通信制高校は新たなスタートを切るための大きなチャンスとなります。毎日通学する必要がないこのスタイルは、心身の状態に合わせて無理なく学習を続けられる環境を提供してくれます。

特に大きなメリットのひとつが、生活リズムを自分で調整できる点です。体調や気分に合わせてスケジュールを組めるため、朝が苦手な生徒や外出に不安を感じる生徒でも、自分のペースで日々を過ごせます。規則正しい生活習慣を徐々に取り戻すきっかけにもなります。

また、学習面でも柔軟性があります。教科ごとの進み具合を自分で調整できるため、理解に時間がかかる教科はじっくりと、得意な分野はテンポよく進めることが可能です。自律的な学び方ができるという点で、生徒の成長を後押ししてくれます。

心理的な負担が少ないのも、通信制高校の特長です。毎日教室に通う必要がないことで、登校時に感じていた緊張や不安が大きく軽減されます。さらに、他人の目を気にせず自分のペースで過ごせるという安心感も、不登校を経験した生徒にとっては大きな支えになります。

進路に関しても、多様な選択肢が用意されています。大学進学を目指すコースや、専門技術を学べるコース、就職をサポートするプログラムなど、生徒一人ひとりの希望や将来像に合わせて、自分に合った学び方を選べるのが魅力です。

このように、通信制高校は、不登校という経験を乗り越えて再出発を目指す生徒にとって、心と学びの両面で支えてくれる場所です。ここには、自信を取り戻し、自分の目標に向かって一歩ずつ進んでいける環境が整っています。

通信制高校での学習スタイルと特徴

通信制高校では、学習スタイルやカリキュラムに柔軟性があり、多様な背景を持つ生徒一人ひとりに合った学び方が可能です。登校の頻度や学習の進め方に幅があるため、無理のないペースで高校生活を送ることができます。

授業の代わりに、教科書や学習教材を使って自宅で学習し、レポートを提出する学習方法です。これは通信制高校の中心的な学び方で、自分のペースで取り組めるため、体調や生活スタイルに合わせて柔軟に対応できます。

また、年に数回は「スクーリング」と呼ばれる登校日があり、実際に学校へ行って授業や実習を受けます。これは必要な単位を取得するために欠かせない学習機会です。日数は学校ごとに異なりますが、通学の負担は全日制と比べて少なめです。

さらに、最近ではオンライン授業を取り入れる学校も増えており、パソコンやスマートフォンを使って自宅から授業を受けられる環境が整っています。これにより、通学しなくても学べる仕組みが充実してきており、特に不登校を経験した生徒にとっては心強いサポートとなります。

学習に不安がある生徒に向けて、個別指導や学習支援を提供している学校もあります。たとえば、担任制度があったり、カウンセラーとの定期的な面談が受けられたりと、学習とメンタルの両面から支える体制が整っている場合もあります。

このように、通信制高校は画一的な教育ではなく、自分に合ったスタイルで無理なく学べるという点が最大の特長です。自宅学習、スクーリング、オンライン授業、学習支援など、それぞれの要素を組み合わせながら、自分だけの高校生活を築くことができます。

このように、通信制高校は不登校の生徒にとって「無理なく続けられる」「自分らしく学べる」環境が整っています。次のセクションでは、通信制高校を選ぶ際の具体的なポイントや注意点について詳しく見ていきます。

このQ&Aで解決できなかった場合

今回のQ&Aについて「もっとここが知りたかった」「この部分がわかりづらい」などのご意見をご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。

ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。

いただいた貴重なご意見は今後の運営に活かしてまいります。

※当フォームにお問い合わせをいただいても、お答えできかねますのでご了承ください。

※当フォームにはカード番号をはじめとした個人情報(氏名・住所・電話番号など)を記載なさらないようお願いいたします。

通信制高校を選ぶときのポイントと注意点

通信制高校は、不登校を経験した生徒にとって安心して学べる環境が整った選択肢のひとつです。しかし、学校ごとに方針や支援の体制が異なるため、選び方を間違えると後悔する可能性もあります。この章では、学校の種類や通学スタイル、サポート体制の違いなどをわかりやすく解説します。

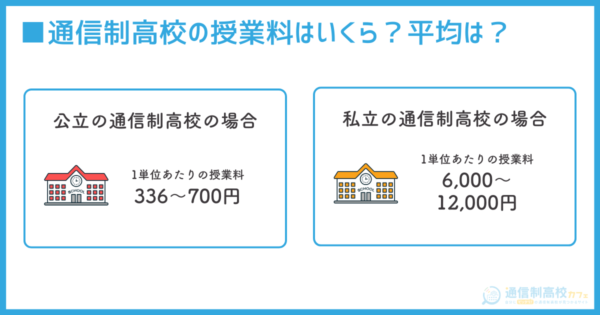

学校の種類(公立・私立)による違い

通信制高校には、大きく分けて「公立」と「私立」の2種類があり、それぞれに異なる特長があります。学費や学習スタイル、サポート体制などに違いがあるため、自分に合った学校選びをするためには、それぞれの特徴をしっかり理解することが大切です。

まず、公立通信制高校は、経済的負担を抑えて高校卒業を目指したい人に向いている選択肢です。年間の学費はおおよそ3〜5万円と比較的安く、スクーリング(登校)は月に1〜2回程度で、通学の頻度も少なめです。教材は主に紙のテキストを使用し、基本的には自宅での学習、つまり自学自習が中心になります。また、個別のサポートは限られている場合が多く、主体的に学習を進める姿勢が求められます。全国各地に設置されている点も、公立校の特徴のひとつです。

一方で、私立通信制高校は、より柔軟で個別性の高い学び方を提供している点が魅力です。学費は年間で10万円〜40万円程度が一般的で、公立に比べて高めではありますが、その分、通学スタイルやカリキュラムの選択肢が豊富です。学校によっては週に数日の登校から完全オンラインまで幅広く対応しており、生徒のライフスタイルや性格に合わせて学べるよう工夫されています。さらに、カウンセラーや担任によるサポートが充実していることも多く、不登校経験のある生徒でも安心して通える環境が整えられています。

特に私立校では、心のケアや生活リズムのサポートなど、学習以外の面でも手厚い支援が期待できるため、学び直しを前向きに考えている生徒にとって強い味方になります。学校ごとに個性的な取り組みや教育方針があるため、自分の興味や将来の目標に合った学校を選ぶことができるのも私立の大きな魅力です。

このように、公立と私立の通信制高校にはそれぞれ異なる良さがあります。費用の違いやサポートの手厚さ、通学のしやすさなど、自分が重視するポイントを明確にした上で比較検討することが、後悔のない学校選びの第一歩です。どちらが良いかではなく、「自分にとってどちらが合っているか」を基準に選ぶことが大切です。

スクーリング日数と通学スタイル

通信制高校では、生徒一人ひとりの生活に合った通学スタイルを選べるのが大きな特長です。体調の波があったり、生活リズムが整いにくい人にとっても、自分のペースに合わせた通い方ができるため、無理なく学びを続けやすくなります。

スクーリングの頻度にはさまざまな形があり、たとえば年に数日だけ登校する「集中スクーリング型」は、遠方に住んでいる人や頻繁に通うことが難しい人にとって便利です。月に1〜2回の登校が求められるスタイルは、在宅学習をメインにしながらも、定期的に学校とのつながりを持てるバランスの良さが魅力です。さらに、週に1〜3回通うスタイルになると、通学と在宅のバランスを取りながら学習が進められ、学習のペースを安定させやすくなります。週5日通う場合は、ほぼ全日制と変わらない通学頻度となり、学校での生活習慣を大切にしたい人に向いているといえるでしょう。

通学スタイルについても、「在宅型」「通学型」「ミックス型」と大きく分けて3つあります。在宅型では、自宅でレポートを進めたり、パソコンやスマートフォンを使ってオンライン授業を受けたりすることが中心です。自分のペースで進めやすい一方で、孤独を感じることもあるため、サポート体制や連絡手段の有無を事前に確認しておくことが重要です。通学型は学校に実際に足を運び、教員や他の生徒と直接関わりながら学習するスタイルで、人との交流を大切にしたい方に向いています。ミックス型はその中間で、自宅と学校の両方をうまく活用しながら柔軟に学べるのが特徴です。

このように、通信制高校では通学頻度や学習スタイルに大きな幅があります。自分の生活環境や心身の状態に合わせて選ぶことで、無理なく継続できる学びの形が見つかります。学校ごとに通学回数やスタイルに違いがあるため、事前の確認は欠かせません。

カリキュラムの柔軟さとサポート体制

不登校の経験がある人にとっては、自分のペースで学べることと、必要なときに相談できる環境がそろっている学校を選ぶことが大切です。とくに通信制高校では、学び方を柔軟に調整できる仕組みがあり、心身の調子に合わせて無理なく学習を続けることが可能です。

私立の通信制高校の中には、登校日や課題の提出期限を一人ひとりに合わせて設定できるところもあります。たとえば、朝が苦手な人のために午後から登校できるコースを設けていたり、プログラミングやイラストといった興味を引き出す専門コースを提供している学校もあります。また、最初から苦手な教科に取り組むのではなく、得意な科目から始められるカリキュラムがある場合もあり、勉強への苦手意識をやわらげる工夫がなされています。

加えて、不登校の経験がある方にとって特に重要なのが、精神的な安心感です。信頼できる大人がそばにいるだけで、学校生活のハードルは大きく下がります。多くの私立通信制高校では、専門のカウンセラーが在籍していたり、担任による個別の学習フォロー、保護者との密な連携、進路相談の定期的な実施など、生徒一人ひとりを支える体制が整えられています。

こうしたサポートがあれば、つまずいたときも自分だけで抱え込まずに済みますし、「また頑張ってみよう」という気持ちを育てやすくなります。つまり、学習のしやすさだけでなく、安心して通い続けられる環境づくりができているかどうかも、学校選びの重要なポイントになるのです。

不登校経験者の声や口コミの見方

通信制高校を選ぶ際には、学校案内だけでなく、実際に通っている生徒や卒業生の体験談にも目を通しておくことが大切です。パンフレットには載っていない、現場のリアルな空気やサポートの質を知る手がかりになります。

口コミを見るときには、「自由で居心地が良い」「先生が話をよく聞いてくれる」といった感想がどれくらいあるか、自分と似た境遇の人がその学校でどのように過ごしているかなどに注目してみましょう。また、不登校から復学した人の実例や、その後の進学・就職の実績も判断材料として非常に参考になります。

ただし、ポジティブな感想だけでなく、「通信課題が多くて思ったより大変だった」「教員の対応がやや冷たかった」といったネガティブな意見にも必ず目を通すべきです。こうした声は、学校を見極めるうえで見落とせないヒントを含んでいます。

実際の体験談では、「最初は不安だったけれど、先生が毎日気にかけてくれて安心できた」「自由なカリキュラムのおかげで、大学を目指す意欲がわいた」といった声が多く寄せられています。こうした声に触れることで、自分にも同じような道が開けるのではないかと前向きな気持ちを持つことができるでしょう。

通信制高校を選ぶときは、表面的な情報だけでなく、生の声にもじっくり耳を傾けることが、自分に合った学校を見つける一歩になります。

通信制高校は選び方次第で、学び直しの場として大きな力を発揮します。自分に合った学校を見極めるためには、通学スタイル、サポート内容、費用のバランスをしっかりと見ていくことが大切です。

このQ&Aで解決できなかった場合

今回のQ&Aについて「もっとここが知りたかった」「この部分がわかりづらい」などのご意見をご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。

ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。

いただいた貴重なご意見は今後の運営に活かしてまいります。

※当フォームにお問い合わせをいただいても、お答えできかねますのでご了承ください。

※当フォームにはカード番号をはじめとした個人情報(氏名・住所・電話番号など)を記載なさらないようお願いいたします。

通信制高校の学費と費用面の実態

通信制高校を選ぶうえで、学費は重要な判断材料です。不登校を経験したあとで通い始める場合、家庭の事情や経済的な負担も考慮しながら進路を検討する人が多いです。この章では通信制高校の学費相場や費用の内訳、利用できる支援制度について詳しく解説します。

通信制高校の学費相場

通信制高校を選ぶとき、学費は避けて通れない重要な判断材料です。とくに、不登校を経験したあとで進路を考える場合、経済的な負担をなるべく抑えたいという家庭も多いでしょう。

まず、公立と私立での学費差は明確です。公立通信制高校の年間学費はおおよそ3万〜5万円程度で、非常に安価に設定されています。一方、私立の通信制高校では年間10万〜40万円前後が一般的な水準となっており、選ぶコースによってさらに幅が広がります。

授業料のほかにも、教科書代やスクーリングに通うための交通費、場合によっては制服代や施設利用費などがかかるケースがあります。これらの項目がすべて学費に含まれているとは限らないため、入学前に詳細をよく確認しておくことが大切です。

また、私立校の特徴として、学費がコースごとに細かく設定されている点が挙げられます。標準的なコースでは費用を抑えて高卒資格の取得を目指せますが、進学コースになると大学受験に対応した学習指導が加わるため、より高額になります。さらに、デザインやIT、声優といった専門分野を学べるコースでは、実習や特別カリキュラムが充実しているぶん、費用がかさむ傾向があります。

つまり、どのような進路を目指すかによって必要な費用が変わるため、「とにかく安い学校を探す」だけでなく、自分の学び方や目的に合ったコース内容をしっかり見極めて選ぶことが重要です。

公立と私立で異なる費用の内訳

通信制高校の学費は、学校の運営形態によって大きく異なります。公立と私立では支払う金額だけでなく、含まれる内容や必要な追加費用にも差があるため、全体像をしっかりと把握することが大切です。

公立の通信制高校は、経済的な負担が軽いのが特徴です。たとえば授業料は1単位あたりおよそ330円程度が一般的で、年間を通しても数万円程度に収まることがほとんどです。その他に必要な費用としては、教科書代やスクーリングに通うための交通費、昼食代などがありますが、基本的には最低限で済みます。その一方で、進路指導や精神的なサポートといった個別の支援体制は限定的な場合がある点には注意が必要です。

私立の通信制高校になると、初年度からある程度まとまった費用が必要になります。入学金、年間の授業料、教材や施設の使用料、そして制服代やイベント参加費といった項目に分かれています。授業料だけで見ても20万〜30万円程度が一般的で、コースによってはさらに高くなることもあります。たとえば進学コースや専門コースでは、追加の教材費や実習費が発生する場合もあり、費用はそのぶん高くなる傾向にあります。

ただし、私立校ではその費用に見合ったサポート体制が整っているのが魅力です。個別の学習指導や進路相談、メンタル面でのフォロー体制が整っている学校が多く、安心して学習に取り組める環境が提供されています。校舎の設備が充実しているところも多く、生活面のケアまで対応している場合もあるため、通いやすさや安心感を重視する人に適しています。

このように、学費の安さを重視するなら公立、充実したサポートを求めるなら私立が候補になります。家計の状況や自分が必要としている支援内容を整理したうえで、どちらが自分にとって最適なのかを見極めましょう。

学費支援制度や奨学金について知る

通信制高校では、経済的な理由で進学をあきらめることがないよう、さまざまな支援制度が用意されています。なかでも中心となるのが、国が提供する「高等学校等就学支援金制度」です。この制度は私立高校にも適用され、世帯年収が590万円未満を目安に支給対象が決まります。支給額は最大で年間約12万円、私立では条件により30万円以上支給されることもあり、授業料の軽減に役立ちます。申請は学校を通じて行われることが多く、複雑な手続きを避けられる点も安心材料です。

加えて、多くの自治体では、通学や学習にかかる費用への補助も行っています。たとえば通学定期の一部補助や、スクーリングにかかる交通費の援助、制服購入の支援などがあり、地域によって内容は異なります。こうした制度は、市区町村の教育委員会や福祉課などに問い合わせることで詳しく知ることができます。

さらに、奨学金制度を活用することで、より安心して学業に専念することが可能です。日本学生支援機構(JASSO)が実施している奨学金のほか、企業や団体が提供する給付型の奨学金、さらには各学校が独自に設けている制度など、選択肢は多岐にわたります。ただし、奨学金は申請時期が限られているものも多いため、進学前から計画的に情報を集めておくことが重要です。

このように、通信制高校には公的・私的なサポートが数多くあり、制度を上手に活用することで学費の不安を大きく減らせます。費用面が気になっている方も、支援制度を前提に学校選びをすることで、現実的な進路を見つけやすくなるでしょう。

学費は学校選びの大きな要素ですが、支援制度をうまく活用すれば、私立でも十分に通える可能性があります。金額だけで判断せず、自分に必要な学びやサポートの内容を重視して選ぶようにしましょう。

このQ&Aで解決できなかった場合

今回のQ&Aについて「もっとここが知りたかった」「この部分がわかりづらい」などのご意見をご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。

ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。

いただいた貴重なご意見は今後の運営に活かしてまいります。

※当フォームにお問い合わせをいただいても、お答えできかねますのでご了承ください。

※当フォームにはカード番号をはじめとした個人情報(氏名・住所・電話番号など)を記載なさらないようお願いいたします。

不登校から通信制高校へ進んだ人のその後とは?

不登校を経験し、通信制高校へ進学することに不安を感じる人は少なくありません。「卒業後の進路はどうなるのか」「社会に出られるのか」といった疑問を持つのは当然です。この章では、通信制高校卒業後の進路や進学・就職に関する実際の選択肢を紹介します。

通信制高校卒業後の進路の選択肢

通信制高校を卒業すると、普通の高校と同じように高校卒業資格が得られます。そのため、進学や就職など多様な選択肢が開けているのが特徴です。大学や短大、専門学校へ進学する人は、自分の興味に合わせてじっくり学べます。一方で、民間企業や公務員として働く道もあり、資格取得を通じて独立を目指す人も少なくありません。さらに、海外留学や地域活動に参加するケースや家業を継ぐ道も存在します。

通信制高校は学習スタイルが柔軟なため、自分のペースで将来の準備ができるのが大きなメリットです。不登校経験を活かし、自分の価値観に合った生き方を模索する生徒も増えています。

特に心理学や福祉、教育分野を志す生徒が多くいます。これは、自分が支えられた経験をもとに、他者を助けたいという思いから来ています。心理カウンセラーや教員、福祉職に進む人が多く、通信制高校の柔軟な時間の使い方がこうした進路選択に役立っているのです。

通信制高校から大学進学はできる?

通信制高校からの大学進学は十分に可能で、高校卒業資格を持っていれば一般の高校生と同じように受験できます。特に進学に力を入れている私立の通信制高校も多く、進学コースや予備校提携コースを設けている学校が目立ちます。これらの学校ではAO入試や推薦入試対策を行い、大学別の受験講座を用意しているところもあります。さらに、大手予備校と連携したり、実績豊富な専門講師が在籍しており、希望に合わせた学習環境が整っています。

実際の進学例を見ると、地方の国公立大学への進学や私立大学の指定校推薦による合格、さらには専門学校で技術を身につけて就職するケースもあります。不登校を経験したあと通信制高校に通い、東大や京大、早慶といった難関大学に合格した例もあり、努力次第で幅広い進路が目指せるのが通信制高校の大きな強みです。

就職・資格取得などのケースも紹介

通信制高校を卒業したあと、進学を選ぶだけでなく、すぐに社会に出て働く道を選ぶ人も少なくありません。そうした人たちは、早く自立したいという強い意志を持ち、学校生活よりも実際の職場での経験を重視する傾向があります。特にIT、美容、介護、飲食業界など、実務経験が活かせる職種を志望するケースが多いです。

通信制高校は自由な学習スタイルのため、アルバイトやインターンシップを通じて社会経験を積みやすい環境です。このように現場での経験を重ねながら、自分のペースでキャリアを形成していくことが可能です。

また、多くの学校では資格取得にも力を入れており、たとえばMOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)、簿記、FP(ファイナンシャルプランナー)、医療事務、ITパスポートといった資格を目指せます。さらに、美容師国家資格やネイリスト検定などの専門資格を卒業と同時に取得できるコースを設置している学校もあります。こうした資格は就職に直結しやすく、実践的なスキルとして役立ちます。

不登校を経験しても、通信制高校を通じて自信を取り戻し、さまざまな道を切り開いている人は多くいます。進学・就職・資格取得、どの道を選んでも、自分のペースで進める柔軟性があるのが通信制高校の強みです。

このQ&Aで解決できなかった場合

今回のQ&Aについて「もっとここが知りたかった」「この部分がわかりづらい」などのご意見をご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。

ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。

いただいた貴重なご意見は今後の運営に活かしてまいります。

※当フォームにお問い合わせをいただいても、お答えできかねますのでご了承ください。

※当フォームにはカード番号をはじめとした個人情報(氏名・住所・電話番号など)を記載なさらないようお願いいたします。

不登校でも安心して通える通信制高校を選ぶポイント

通信制高校は、不登校を経験した生徒にとって、自分のペースで安心して学び直すことができる大切な選択肢です。しかし、すべての学校が同じ対応をしているわけではありません。不登校の生徒にとって通いやすい学校には、いくつかの共通点があります。

サポート体制が整っていることが第一条件

通信制高校を選ぶうえで、最も大切なのはサポート体制の充実です。授業だけでなく、生活面や精神的な支えまで含めて手厚い支援を受けられる環境は、不登校を経験した生徒にとって大きな安心材料になります。

たとえば、心理カウンセラーやスクールソーシャルワーカーが常駐している学校では、心の不安や悩みを気軽に相談できる体制が整っています。頼れる大人がそばにいるという安心感は、学び続けるモチベーションにもつながるでしょう。

また、担任の先生やスタッフによる学習支援も欠かせません。通信制では自己管理が求められるため、定期的に声をかけてくれる担任がいることで、学習の遅れを防ぎやすくなります。学習スケジュールの相談に乗ってくれるような体制がある学校なら、より安心して通えます。

無理なく通える登校スタイルもポイント

通信制高校では、登校の頻度やスタイルが学校によって異なります。中には、週1回だけの通学でよい学校や、スクーリングの回数がごく少なく、ほとんどを在宅で完結できるカリキュラムを組んでいる学校もあります。完全自宅学習が可能なコースを用意している学校も増えてきており、柔軟な通学スタイルは、不登校を経験した生徒にとって大きな魅力です。

このように体調や生活リズムに合わせて登校スタイルを選べることで、無理なく学び続けることが可能になります。学校を選ぶ際は、登校に対するプレッシャーを感じずに済むかどうかを確認しておくと安心です。

学び直しの機会があると安心

不登校の期間が長かった場合や、過去の学習内容に自信が持てない場合は、基礎からの学び直しに対応しているかどうかも大事なポイントです。通信制高校の中には、中学校の復習から丁寧に教えてくれるカリキュラムを組んでいるところもあり、苦手な科目を一つひとつ解消していくことができます。

こうした環境があることで、「わからないまま進んでしまうのではないか」という学習不安の軽減につながります。自分のペースで着実に理解を深めながら、少しずつ学ぶ楽しさを取り戻せるような学校を選ぶことが大切です。

不登校経験者に人気のおすすめ校

通信制高校の中には、不登校経験者の受け入れ実績が豊富で、安心して学べる環境が整った学校が数多く存在します。たとえば、N高等学校(学校法人角川ドワンゴ学園)は、完全オンライン対応で通学が不要なことから、外に出ることに不安を感じる生徒にも支持されています。カウンセリングや進路相談もすべてオンラインで完結できるのが特徴です。また、プログラミングや動画編集といった実践的なカリキュラムが用意されており、自分の興味を深めながら学べる点も魅力です。

クラーク記念国際高等学校は、学習支援とメンタルケアの両方に力を入れており、通学・オンライン・ハイブリッドといった多様な学習スタイルに対応しています。大学進学や将来のキャリアに向けた指導にも熱心で、個別に寄り添うサポート体制が整っているため、不登校から再スタートを切りたい生徒にとって頼れる選択肢です。

全国各地にキャンパスを持つ鹿島学園高等学校は、通いやすさと柔軟なスケジュールが特徴です。学費が比較的リーズナブルで、個人の生活スタイルに合わせて無理なく通える環境が整っています。不登校からの復学を支援するプログラムもあり、段階的に学校生活に慣れていきたい人に適しています。

ヒューマンキャンパス高等学校では、自分の「好き」を追求しながら高校卒業資格が得られるという特長があります。声優・マンガ・ゲーム・美容などの専門分野に触れることができ、実際にプロを目指す人もいます。また、スクールカウンセラーや担任の先生が親身に相談に乗ってくれるため、安心して学習を続けることができます。

いずれの学校も特徴が異なるため、資料請求や見学、体験授業に参加して、実際の雰囲気やサポート内容を自分の目で確認することが大切です。自分に合った学びの場を選ぶことが、将来の充実につながります。

オンライン対応やカウンセリングの有無

登校に不安を感じる生徒にとって、オンライン対応の有無は学校選びの大きな判断材料になります。通信制高校では、学校によってオンライン授業やカウンセリングの形式が異なり、その内容も幅広いのが特徴です。

中には、インターネット環境さえ整っていれば、完全に在宅で学べる学校もあります。こうした学校では、レポートの提出、授業の受講、面談まで、すべて自宅で完結できる体制が整っており、Zoomや専用アプリを活用したリアルタイムの授業にも対応しています。自宅にいながら高校生活を送れることは、不安を感じやすい生徒にとって大きな安心材料になるでしょう。

また、近年はメンタルサポートの充実も進んでおり、カウンセリングのオンライン対応を導入する学校が増えています。対面式の相談だけでなく、チャットやビデオ通話を活用したサポートが受けられるため、時間や場所にとらわれず気軽に相談できることが魅力です。

学校ごとに使っている学習管理システム(LMS)や、担任・教員との連絡手段、さらには保護者向けの進路相談まで、オンラインでどこまで対応しているかはさまざまです。オンライン対応の手厚さは、安心して学べる環境かどうかを見極める一つの指標になるでしょう。

実際に資料請求をしたり、学校説明会に参加したりして、自分にとって無理のない学習スタイルが選べるかどうかを丁寧に確認していくことが大切です。

不登校にやさしい通信制高校を選ぶためには、単に学費や立地だけでなく、サポート体制やオンライン環境、在校生の声などを幅広くチェックすることが大切です。安心できる場所で、自分の未来をゆっくり見つけていくための土台を築いていきましょう。

このQ&Aで解決できなかった場合

今回のQ&Aについて「もっとここが知りたかった」「この部分がわかりづらい」などのご意見をご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。

ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。

いただいた貴重なご意見は今後の運営に活かしてまいります。

※当フォームにお問い合わせをいただいても、お答えできかねますのでご了承ください。

※当フォームにはカード番号をはじめとした個人情報(氏名・住所・電話番号など)を記載なさらないようお願いいたします。

通信制高校と不登校のよくある疑問Q&A

通信制高校への進学を考えると、さまざまな疑問や不安が出てくるものです。特に、不登校の経験がある場合には、「また通えなくなったらどうしよう」「面接で何を聞かれるの?」など、事前に知っておきたいことがたくさんあります。この章では、よくある疑問にQ&A形式でわかりやすく答えていきます。

入学試験や面接で問われること

通信制高校に試験はあるの?

通信制高校の入試では、一般的な全日制高校のような学力テストはあまり重視されません。多くの学校では書類審査や面接を中心とした選考を行っており、中学校の成績や出席状況よりも「高校生活にどう向き合いたいか」といった本人の意欲や考え方が評価の対象になります。

たとえば、入学願書の志望動機欄には「なぜ通信制高校を選んだのか」「高校で何を学びたいのか」といった、将来に向けた前向きな考えを書くことが求められます。成績や出席日数が少ないことを理由に諦める必要はありません。

面接ではどんなことを聞かれる?

通信制高校の面接では、受験者の人柄や今後の目標を知るための質問が中心になります。たとえば、「なぜこの学校を選んだのか」や「どのような高校生活を送りたいか」「今、関心を持っていることや得意なこと」などがよく聞かれます。

また、中学校時代に困ったことや、それをどう乗り越えてきたかといった質問が出ることもありますが、無理に過去のつらい体験を詳細に話す必要はありません。それよりも、「今はどんな気持ちで高校生活を迎えようとしているか」を、自分の言葉で伝えることが大切です。

服装や態度で気をつけることは?

通信制高校の面接では、制服がなくても問題ない場合が多く、私服でも受験が可能です。大切なのは、清潔感のある服装を心がけることと、落ち着いて話す姿勢です。緊張してうまく話せないことがあっても、それを責める面接官はいません。自分なりに一生懸命伝えようとする姿勢が、しっかりと評価されます。

このように、通信制高校の入試は「これからどう学びたいか」を重視する柔軟な制度になっています。自分らしく、等身大の思いを伝えることが合格への第一歩です。

在籍中に再び不登校になったら?

登校できない日が続いた場合の対応

体調や気持ちの状態によって、登校が難しくなることは誰にでもあります。通信制高校では、そうした状況にもしっかりと対応できる体制が整っている学校が多く、生徒一人ひとりの状態に寄り添ったサポートが受けられます。

たとえば、担任の先生やスクールカウンセラーと定期的に連絡を取り合い、通学を再開するタイミングを一緒に相談できるのは大きな安心材料です。また、体調や気持ちの波に応じて、在宅学習やオンライン授業へ柔軟に切り替えることも可能です。登校日数の調整に応じてくれる学校も多く、無理に学校に来るよう促されることはほとんどありません。

自分のペースを大切にしながら学べることは、通信制高校ならではの大きな魅力です。

長期で通えなかったら留年になる?

通信制高校の多くは「単位制」を採用しており、出席日数ではなく学習の進捗や成果に応じて卒業を目指します。つまり、決められた単位をきちんと取得すれば、登校できない期間があっても留年にはなりません。

レポートの提出や、決められたスクーリング(登校日)を自分のペースでこなせば、無理なく学びを続けることができます。「通えなかった=卒業できない」とは限らないのが、単位制の大きな利点です。

精神的に落ち込んでしまったら?

精神的に不安定な時期にも、安心して高校生活を続けられるよう、通信制高校では心のケアに力を入れているところが増えています。多くの学校では、専任のスクールカウンセラーが在籍しており、生徒の不安や悩みを丁寧に受け止めてくれます。

電話やビデオ通話での相談が可能な学校もあり、対面で話すのが難しいときでも気軽に頼れる環境が用意されています。また、保護者とも連携を取りながら、一人ひとりに合った学習スケジュールを提案してくれるケースもあります。

落ち込んだときこそ、一人で抱え込まずに相談できる場所があるのは、精神的な安心感につながります。こうした支援体制があることも、通信制高校の大きな強みの一つといえるでしょう。

親がサポートする上で気をつけること

通信制高校に通う子どもにとって、家庭は安心できる拠り所です。不登校を経験している場合はなおさら、周囲からの理解や支えが欠かせません。特に親の対応は、子どもの心に大きな影響を与えます。

まず意識したいのは、子どものペースを尊重することです。無理に学校生活や学習を進めさせようとせず、「今日は行けたね」「頑張ってみようとしてえらいね」といった声かけが、子どもの自信につながります。たとえ登校できなかったとしても、「また明日があるから大丈夫」と、焦らず受け止めることが大切です。

次に注意したいのは、「普通」に戻そうとする姿勢です。「友達を作らないと」「大学くらい行かないと」など、一般的な価値観の押しつけは逆効果になりやすいです。通信制高校は、多様な学び方や進路が認められている場所です。オンライン授業を中心にするのも、趣味やアルバイトを通じて社会と関わるのも、子ども自身の成長の形として大切にすべきです。

また、親自身も疲れや不安を感じる場面があるでしょう。家庭でのサポートに悩んだときは、通信制高校の相談窓口やスクールカウンセラーを頼るのがおすすめです。同じ境遇の保護者とのつながりが得られる交流の場もあり、自分ひとりで抱え込まないことが大切です。

子どもを支えるには、親が心にゆとりを持つことも必要です。完璧な対応を目指す必要はありません。むしろ、無理をせず、必要なときに寄り添う姿勢こそが、子どもにとっての大きな支えになります。通信制高校という柔軟な学びの場を活かしながら、家庭でも安心して過ごせる日々を目指しましょう。

通信制高校は、不登校経験のある生徒に対して柔軟な対応を行う場です。入学時の面接や学習ペース、在学中のサポート体制など、気になるポイントを事前に理解しておくことで、安心して新しいスタートを切ることができます。保護者と子どもが一緒に納得して選べる環境づくりが大切です。

このQ&Aで解決できなかった場合

今回のQ&Aについて「もっとここが知りたかった」「この部分がわかりづらい」などのご意見をご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。

ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。

いただいた貴重なご意見は今後の運営に活かしてまいります。

※当フォームにお問い合わせをいただいても、お答えできかねますのでご了承ください。

※当フォームにはカード番号をはじめとした個人情報(氏名・住所・電話番号など)を記載なさらないようお願いいたします。

後悔しない通信制高校の選び方│プロ直伝

自分に合った学校を選びやすい通信制高校ですが、残念ながら、「入学したけど、やっぱり合わなかった…」というケースが少なくないのが現状です。

よくある原因として、

- 1つの学校しか検討しなかった

- 親の意向で決めてしまった

- 学校見学にも行かなかった

といったことが原因としてあげられます。

こういった後悔の声に共通しているのは、十分な比較検討をしなかったということです。この失敗を避けるには、複数の通信制高校を比較し、自分に合った学校を慎重に選ぶことが大切です。

そんな時に役立つのが、通信制高校の一括資料請求サービスです。住所を入力するだけで、通学圏内の学校のパンフレットを簡単に取り寄せられます。

各校の特徴や違いを把握しやすくなり、自分に合った学校を見つけやすくなりますよ。パンフレットは視覚的にも検討しやすく、「この学校は違うな」という見極めもしやすくなります。

まだ学校選びに迷っている方は、こうした資料請求サービスを活用してくださいね。

まずは多くの学校から検討していくことが大事なのですが、その話の進め方によっては、学習意欲の低下や中退につながってしまうケースもあります。

特に不登校経験がある場合は、本人の心の準備が整っているかどうかをしっかりと見極めることが大切です。進路の話を急かすのではなく、まずは日常的な会話から始めて、少しずつ本人の気持ちに寄り添っていきましょう。

もし進路の話ができないときは、当サイト管理人が運営する無料講座を受けてください。

関連:失敗しない進路の話の進め方3ステップ講座プレゼント中(不登校解決講座)

決して親の期待や周囲の意見だけで決めるのではなく、「なぜ通信制高校で学びたいのか」「どんな高校生活を送りたいのか」という本人の思いを丁寧に確認していくことが重要です。学校見学や体験授業にも参加して、実際の雰囲気を感じることで、より具体的なイメージが持てるはずです。

学校選びでは、サポート体制や通学のしやすさ、費用面なども含めて総合的に検討することが必要です。焦らずじっくりと情報を集め、本人と保護者が納得できる選択をすることで、充実した高校生活への第一歩を踏み出すことができるでしょう。

自分に合った通信制高校を探している方へ

通信制高校に入学したい、お子さんを通わせたいと思っても、どんな通信制高校があるのか探して、ご自身に合った学校を選ぶのは難しいものですよね。

高卒資格取得はもちろん、スクーリング日数やスクーリング形式、ご自宅からの通学のしやすさ、不登校からの学び直し、大学進学など、入学目的もさまざまですが、一番大切なのはその学校の雰囲気や環境がお子さん自身に合っているかどうかが大事です。

「通信制高校カフェ」では、全国から通える通信制高校やサポート校の情報を豊富に掲載しています。まずは気になる学校を複数ピックアップして、資料請求をしていきましょう。

資料が手元にあると、「この学校はいいな」「この学校は合っていないな」と取捨選択もしやすいですし、お子さんとの情報共有もしやすいです。

また並行して、気になる学校が出てきたらぜひ当サイトの口コミも確認してみましょう。

口コミの正しい活用方法を知ることで、学校選びの貴重な判断材料となります。

例えば口コミで確認した情報を元に、学校見学の時に「先生方のサポート体制について詳しく教えていただけますか?」「オンライン授業の具体的な進め方を教えてください」など、気になった点を質問してみましょう。これだけでも、より具体的な情報が得られますよね。

口コミは「こういう点をチェックしよう」という参考程度に考えて、実際に自分の目で確かめることが大切です。ネットの情報に振り回されるのではなく、その情報を「確認すべきポイント」として活用していくのがおすすめです。

ちなみに、全国展開している通信制高校の場合、キャンパスによって環境が異なることもあります。だからこそ、資料請求し口コミを調べた後は、気になるキャンパスの見学会には必ず参加することをおすすめします。

口コミは「参考程度」として位置づけ、実際の見学や様々な情報源と組み合わせることで、より良い学校選びができるでしょう。

まとめ:通信制高校は不登校でも安心して通える進路

通信制高校は、不登校を経験した生徒にとって無理なく学びを続けられる柔軟な選択肢です。自分のペースで学習できるだけでなく、登校スタイルやサポート体制も多様で、それぞれの状況に合った高校生活を送ることが可能です。

学校選びでは、公立と私立の違いや学費、カリキュラムの内容、サポートの充実度などを丁寧に比べていくことが大切です。口コミや在校生・卒業生の声も参考になります。

卒業後の進路も幅広く、大学進学や就職、資格取得など、それぞれの夢や目標に向けて進む人がたくさんいます。不登校だった経験を強みに変えて前向きに次の一歩を踏み出せるのが、通信制高校の大きな魅力です。

安心して学べる環境を整え、自分らしい高校生活をスタートさせましょう。

このQ&Aで解決できなかった場合

今回のQ&Aについて「もっとここが知りたかった」「この部分がわかりづらい」などのご意見をご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。

ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。

いただいた貴重なご意見は今後の運営に活かしてまいります。

※当フォームにお問い合わせをいただいても、お答えできかねますのでご了承ください。

※当フォームにはカード番号をはじめとした個人情報(氏名・住所・電話番号など)を記載なさらないようお願いいたします。

不登校で通信制高校を選ぶ注意点

不登校生徒数は毎年過去最高を更新し、その不登校の子どもの受け皿になっている通信制高校。自由度が高いからこそ合った学校も見つけやすく、通信制高校に入ることは、再登校のきっかけにもなりやすいです。

ただし注意して欲しいことがあります。それが

「心のエネルギーが少ない状態のときに学校見学に行くと、最初に行った高校に決めてしまいがち」ということ。

これだと、複数校から検討できていないので、「入学したけど、やっぱり合わなかった…」というケースが少なくないのが現状です。

この失敗を避けるには、不登校の子どもを支える親が、先に複数の選択肢を持っておくことが重要。

そんな時に役立つのが、通信制高校の一括資料請求サービスです。住所を入力するだけで、通学圏内の学校のパンフレットを簡単に取り寄せられます。

各校の特徴や違いを把握しやすくなり、子どもに合った学校を見つけやすくなります。パンフレットがあることで、視覚的にも検討しやすく「この学校は違うな」見極めがしやすくなります。

本格的に学校選びを始めるまえにまずは、こうした資料請求サービスを活用してくださいね。

\ 最高に合った通信制高校を見つけよう /

当サイトの学校情報の内容に記載ミスや古い情報又は、新規キャンパスの情報がある場合は、お手数ですが下記の情報提供フォームからご連絡いただけますと幸いです。

>>通信制高校・サポート校情報提供フォームはこちら

この記事で解決できなかった場合

最後までお読みいただきありがとうございました。

今回の記事を読んで「もっとここが知りたかった」「この部分がわかりづらい」などのご意見をご入力いただき、『送信』ボタンをクリックしてください。

ご意見を送られない場合は、『閉じる』ボタンをクリックしてください。

いただいた貴重なご意見は今後の運営に活かしてまいります。

※当フォームにお問い合わせをいただいても、お答えできかねますのでご了承ください。

※当フォームにはカード番号をはじめとした個人情報(氏名・住所・電話番号など)を記載なさらないようお願いいたします。

失敗しない通信制高校選びで大事なことは複数の通信制高校から検討することです。その最初のステップが資料請求です。

でも自分の地域から通える通信制高校を探すのは大変だし、1校1校入力フォームに資料請求していくのも大変です。更に資料請求しても音沙汰も無いことも…。

そんな情報収集に便利な一括資料請求サービスの利用がおすすめです。

無料で安心して利用できる以下のサービスを利用して効率的に情報収集していきましょう。

おすすめの資料請求手順

更に以下の「都道府県別!通信制高校・サポート校リンク」を利用して個別に資料請求すればあなたの地域から通える通信制高校の資料すべてを集めることができます! ➞ 全国から通える通信制高校(姉妹サイト)